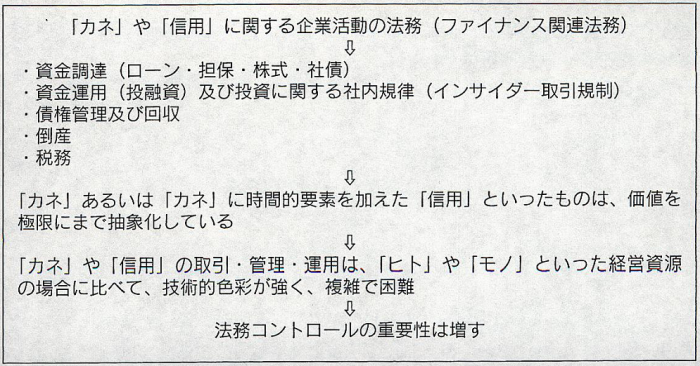

1 資金調達・投融資に関する法令

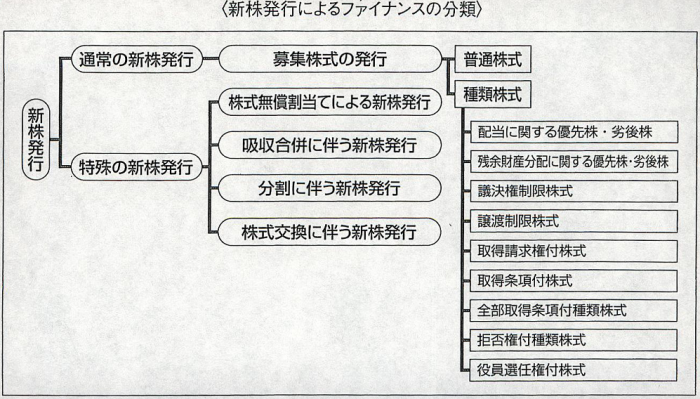

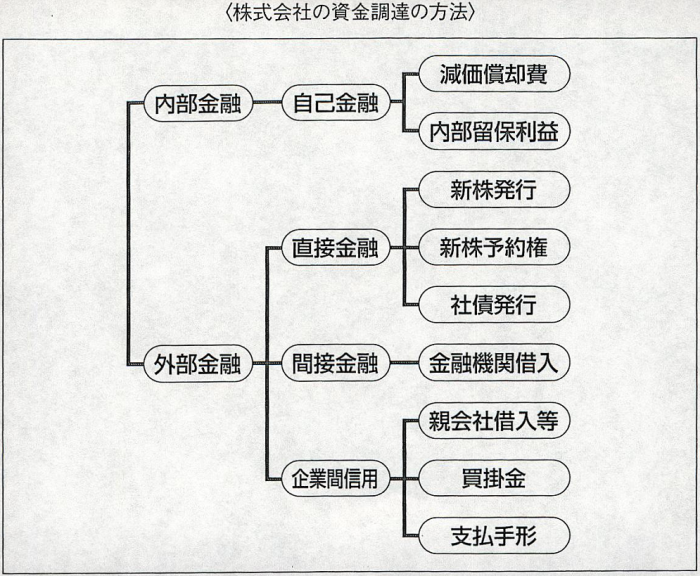

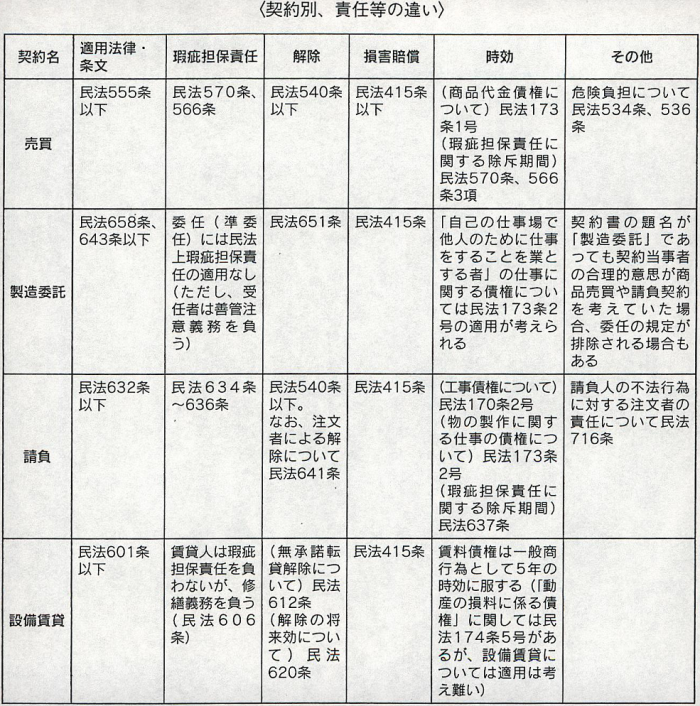

企業の資金調達や投融資においては、民法(債権総論・消費貸借)、会社法(新株発行・社債)、利息制限法、出資法及び金融商品取引法等が関わってきます。

融資に担保が関わる場合には、民法の物的担保(担保物権法)、人的担保(保証・連帯保証・根保証・連帯債務)、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律、工場抵当法等の知識が必要となります。

また、企業が投資を行う場合であっても、単純な株式投資や新株予約権付社債だけではなく、特殊な投資ビークルを用いたプロジェクトをすすめる場合は、会社法(合同会社)、有限責任事業組合契約に関する法律、商法(匿名組合)、民法(組合)、資産の流動化に関する法律といった法令が関わってくることになります。

(1)有限責任事業組合契約に関する法律

本来、民法上の組合であれば、特段の要式や手続などを経ることなく、 2人以上の合意により成立しますが、特に、事業者への投資に特化した業務を目的とする組合の設立手続や規律を別に定めるべく、民法の特別法として制定された法律が定める手続によって設立された組合を、有限責任事業組合(通称:LLP(Limited Liability Partnership))といい、2009年12月末時点で約4,000に及ぶ組合が設立・登記されています。

LLPは、

ア 組合員全員が有限責任であり(すなわち、最初に出資した金銭以外に、LLPのために債務を負担したり、自分の財産を提出したりする必要はないこと)

イ 損失や利益、またLLP内の権限などを自由に分配でき

ウ LLP本体ではなく、それぞれの構成員に直接課税される(パススルー課税)制度の適用を受ける

という特徴を有しています。

今後も、事業者への円滑な資金供給などの促進・確保のために積極的な活用が見込まれます。

(2)資産の流動化に関する法律

特定目的会社などを利用して資産の流動化を促進するとともに、これらの資産の流動化が適正に行われることを確保するための法律です。

同法は、この法律によって設立される特定目的会社(通称:SPC(special purpose company))などが、不動産などの資産を保有・運用し、その将来の収益を“あて”にして証券や信託受益権を発行する(いわゆる「流動化」)場合の手続やルールも決められています。

従前の

「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」

から改正された際、登録制から届出制へと変更されたり、組織・資本構成の点で株式会社を設立する場合よりも簡素化されたり、さらに、通常法人よりも税制が簡素化されるなど、多くのメリットが設定されることになりました。

そして、このようなメリットを与えることにより、企業が(SPCを利用することによる)資金調達を簡便に行うことを可能としています。

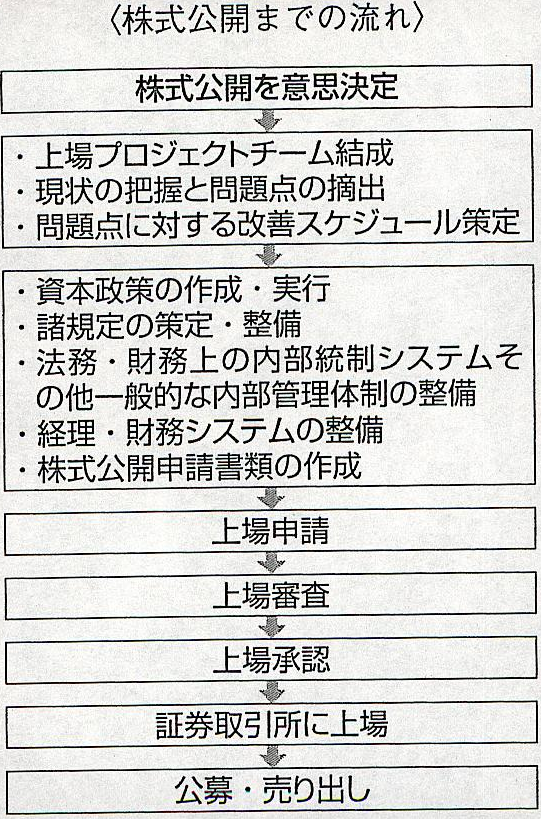

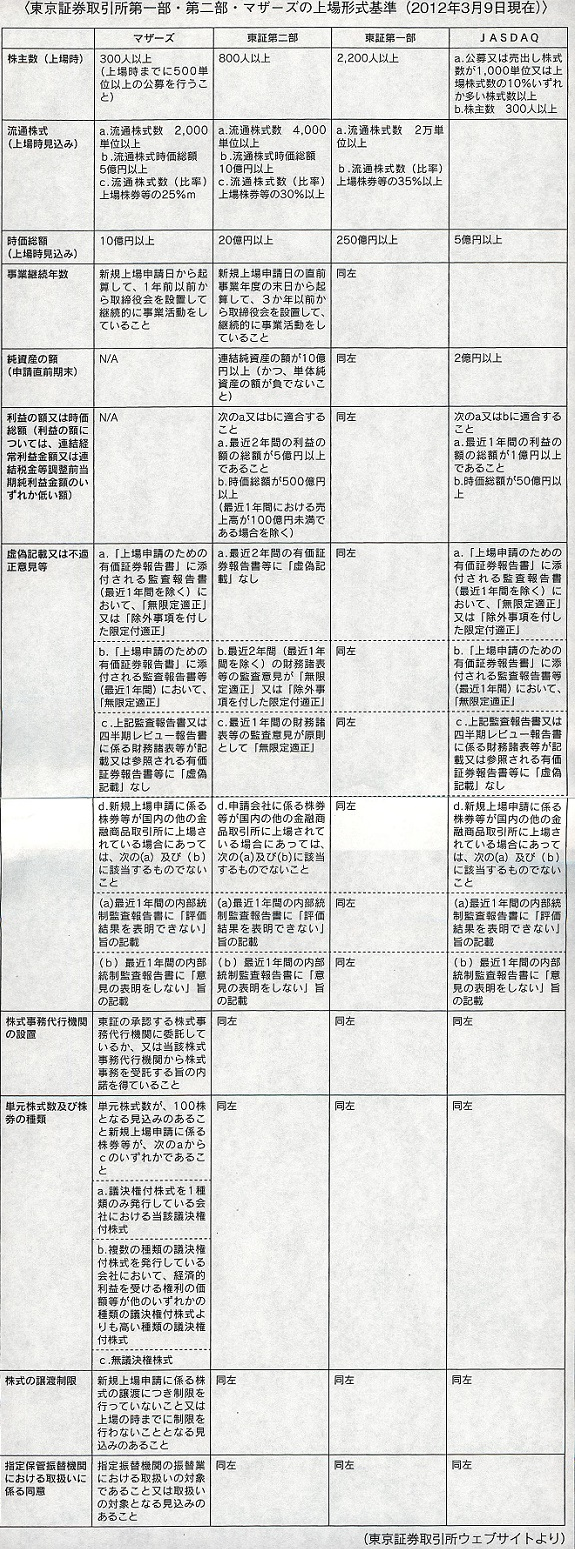

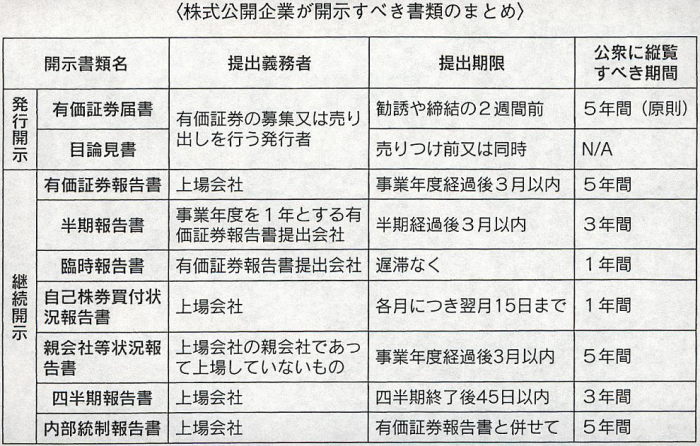

2 株式公開企業に関する規律

株式公開企業に関しては、金融商品取引法及び関係法令(証券取引所規則を含む)の遵守が義務づけられます。

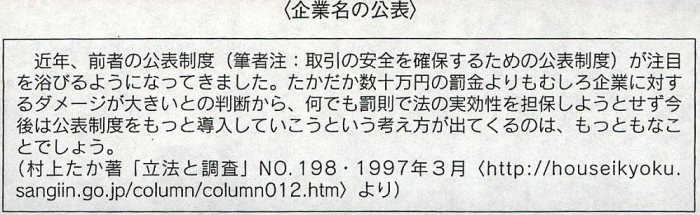

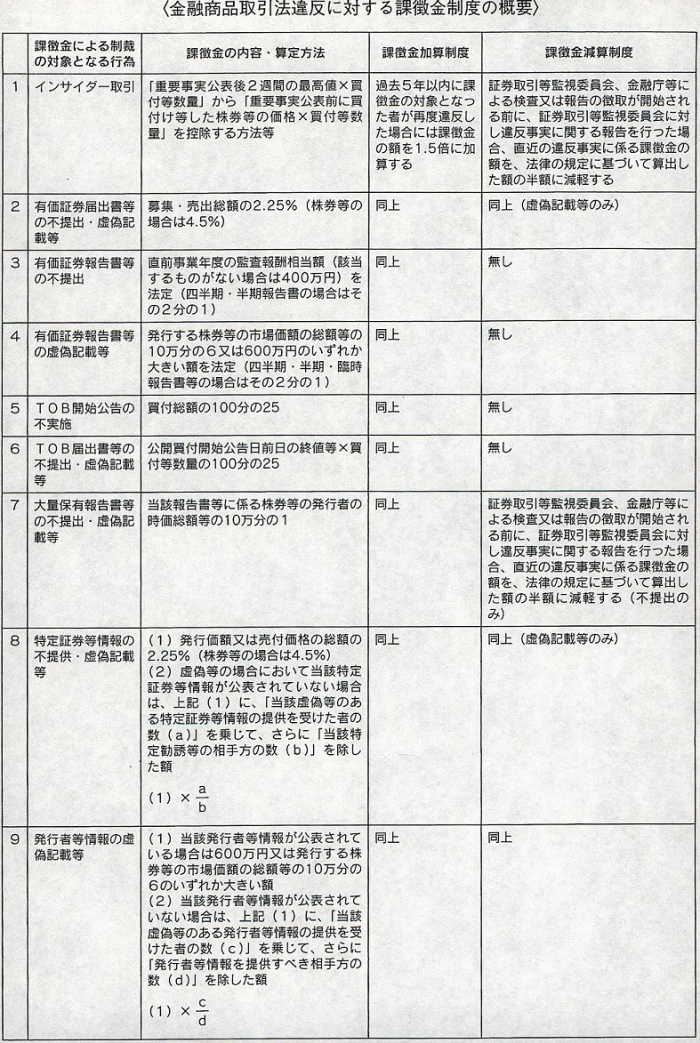

金融商品取引法違反行為に関しては、課徴金が課される場合があります。

金融商品取引法においては、課徴金制度に関し、対象となる開示書類や取引(インサイダー取引その他の不公正取引)の範囲を拡大するとともに、課徴金の水準の引き上げが図られています。

著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

運営管理コード:CLBP304TO305

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】

✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所