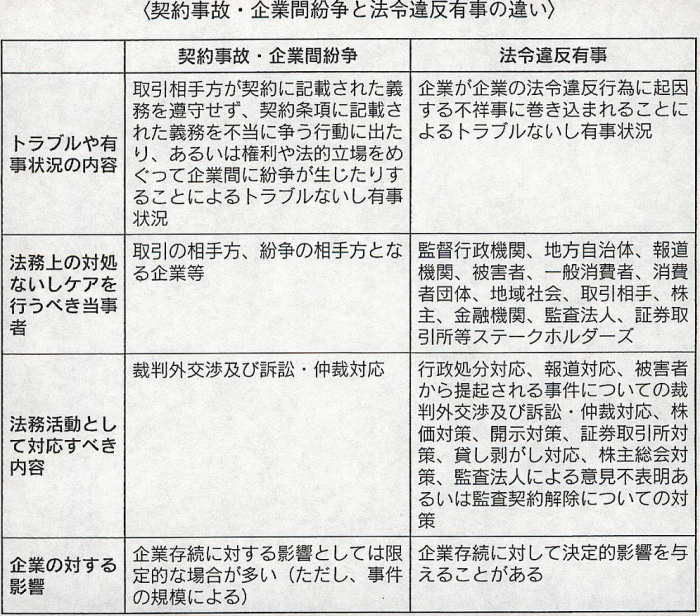

企業法務における予防面で、級密な契約書の精査・作成や適正な内部統制システムの構築・運用等、性悪説に立って緻密なリスク分析と対応を行ったとしても、取引相手方が契約に記載された義務を遵守せず、契約条項に記載された義務を不当に争う行動に出たり、あるいは権利や法的立場をめぐって企業間に紛争が生じたり(契約事故・企業間紛争)、又は従業員個人が不当に暴走して企業が企業の法令違反行為に起因する不祥事に巻き込まれること(法令違反有事)を完全に抑止することは不可能です。

そして、このような形で企業が法務に関するトラブルに巻き込まれた場合、これを解決する法務活動(紛争法務、治療法務)も、企業法務の重要な内容として位置づけられます。

著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

企業にとっては、契約事故・企業間紛争も企業の法令違反行為に起因する不祥事も、トラブルや有事状況としては同じですが、この表のとおり大きな違いが存在します。

運営管理コード:CLBP113TO114

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】

✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所