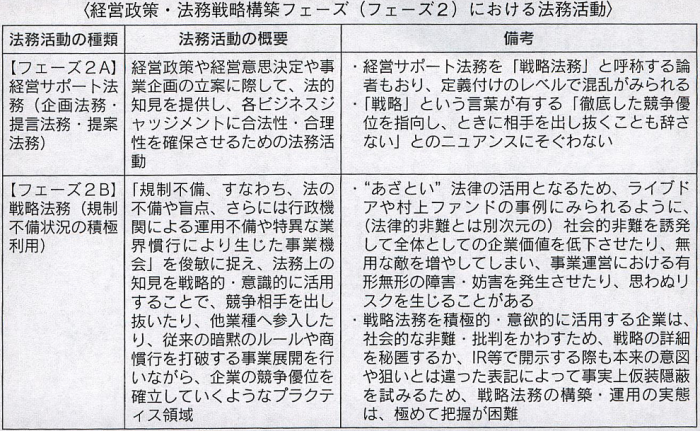

「戦略法務」

の定義や内容については、論者によって内容が異なり、相当混乱がみられます。

論者によっては、

「戦略法務」

を、

「経営戦略に法の知見を活用する法務活動」

と捉えて、私が定義する

「経営サポート法務(提言法務・提案法務)」

を指す場合もあるようです。

しかしながら、著者の概念整理上の見解としては、

「戦略」

という言葉における

「徹底した競争優位を指向し、ときに相手を出し抜くことも辞さない」

というアグレッシブなニュアンスを重視し、

「戦略法務」

を

「規制不備状況を積極的に利用するような法律技術」

と定義することとします。

すなわち、現代型法務活動として、

「『規制不備、すなわち、法の不備や盲点、さらには行政機関による運用不備や特異な業界慣行により生じた事業機会』を俊敏に捉え、法務上の知見を戦略的・意識的に活用することで、競争相手を出し抜いたり、他業種へ参入したり、従来の暗黙のルールや商慣行を打破する事業展開を行いながら、企業の競争優位を確立していくようなプラクティス領域」

が発展・確立されてきました。

もちろん、このようないわば“あざとい”法律の活用法は、ライブドアや村上ファンドの事例にみられるように、(法律的非難とは別次元の、非法律的という言い方もできる)社会的非難を誘発し、全体としての企業価値を低下させたり、無用な敵を増やしてしまい、事業運営における有形無形の障害・妨害を発生させたり、と思わぬリスクを生じることもあります。

しかし、

「自らの利益を最大化するため、法律が許容する範囲で、ありとあらゆる選択肢を探し出し、営利を追求する」

というのは企業本来のあるべき姿ですし、少なくとも、

「聞いたことがない」

「従来の慣行に反する」

「世間が許さない」

「行政に対してそういう態度をとると“江戸の仇を長崎で討つ”といつた報復をされる」

という不明な理由を持ち出し、合理的で有益な選択肢であるにもかかわらず、

「端から除外し、検討すら忌避する(あるいは検討する努力を放棄する)」

などということは、

「法的知見をもって企業の営利活動に奉仕する」

という目的を担う企業法務のあり方として極めて不健全です。

したがって、私としては、

「戦略法務」

を肯定的に捉え、積極的に観察し、解明し、評価し、議論の対象としていきたいと思います。

なお、このようなアグレッシブな法活用戦略は、

「公言すると、かえって企業の評判を落としかねない」

という要素もはらんでいます。

そのため、戦略法務を積極的・意欲的に活用する企業は、どの企業も、戦略の詳細を秘匿するか、IR等で開示する際も本来の意図や狙いとは違った表記によって事実上仮装隠蔽し、社会的な非難・批判をかわそうとします。

このようなことから、戦略法務の実態は、極めて把握が困難であり、その研究が遅れ、いまだ定義の混乱を招いている状況となっていると考えられます。

著者としては、採取可能な情報やデータに加え、企業法務研究を志す研究者や実務家等との各研究主体が、様々な事案遂行経験の臨床過程で獲得した知見やより深い実務研究に基づき、なかなか実態把握が容易ではない

「戦略法務」

の内実に迫り、豊富な実例データを蓄積し、これを整理体系化し、その内容を解明していくべきであろう、と思います。

著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

運営管理コード:CLBP21TO23

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】

✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所