企業が、ソフトウェア開発会社等にソフト開発を委託する場合における予防法務上の注意点です。

知的財産制度に詳しくないビジネスパースンなどは、

「特に契約上明記しなくても、開発を委託して出来上がった成果は、当然カネを出して発注した企業のもの」

と考えられるかもしれませんが、法律上は全く逆の取扱いになります。

開発を委託する企業としては、契約できちんと定めておかないと、開発委託料として高額の金銭を払っても、肝心の開発成果に手にできない、という危険性が生じるのです。

開発委託契約書はきっちりと読み込むなり、適正なデバイスを行うようにしないと大きなリスクやロスを生じることになりかねません。

企業が特許権等を有する場合、これを他の企業に利用させてロイヤルティ(実施料、使用料)を徴収したり、逆に、企業がロイヤルティを支払って他の企業の技術を利用したりする場合があります。

この場合、一番問題になるのは、ロイヤルティをいくらにするか、ということです。

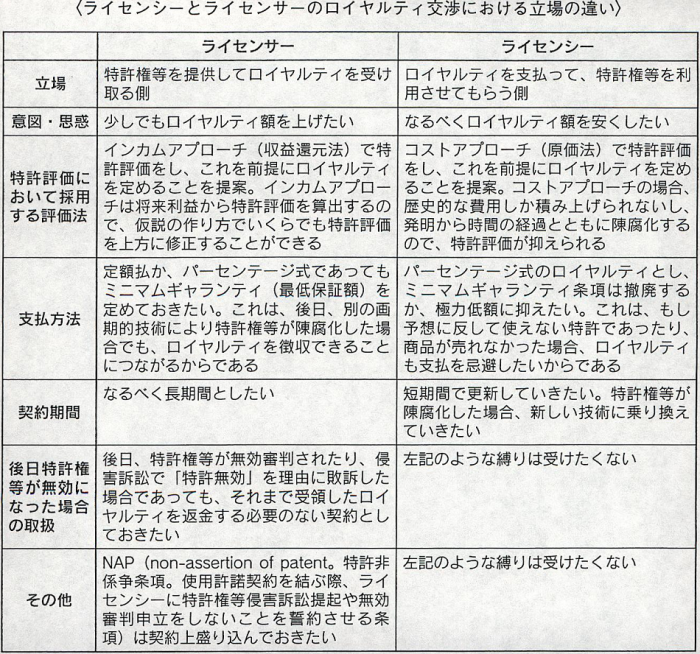

ライセンスを受ける企業(ライセンシー)は極力安い方がいいですし、ライセンスを設定して利用を許諾する企業(ライセンサー)はなるべく高いロイヤルティを徴収したい、ということで両者の思惑は180度異なるものといえます。

もちろん、ロイヤルティ額の算定については、経済的には様々な方法で算定することができます。

すなわち、取得原価(コストアプローチ)や収益還元法(インカムアプローチ)、あるいは取引事例比較法(マーケットアプローチ)等により対象特許等の価値を算出し、この価値の合理的償却及び合理的利益の取得という観点から適正なロイヤルティ額というものを弾き出すことも有益かと思われます。

しかしながら、法律上は、ロイヤルティ額をいくらにするかは全く当事者の自由(契約自由の原則、契約内容決定の自由)であり、最終的には力関係や交渉の巧拙で定まるといっても過言ではありません。

そこで、ロイヤルティ額等を巡る交渉の駆け引き場面を想定して、ライセンサー・ライセンシーそれぞれの立場でどのような言い方が可能かを整理してみます。

著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

運営管理コード:CLBP366TO368

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】

✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所