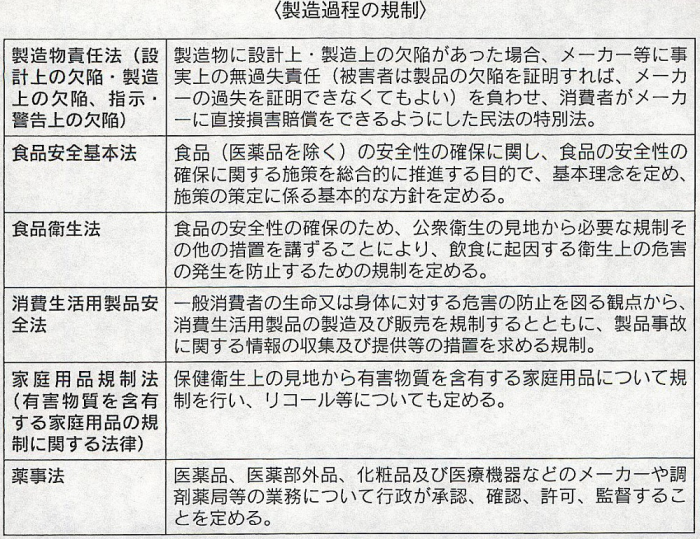

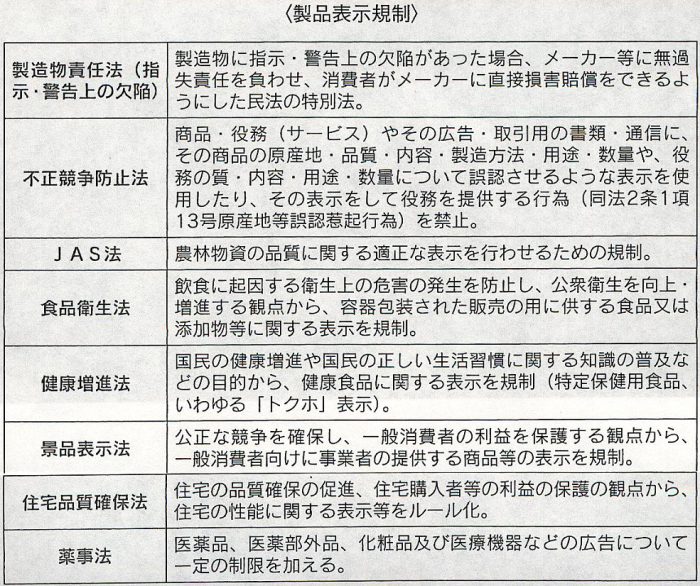

製造されたモノの信頼性を確保するためには、製造過程における安全性が確保されただけでは足りません。

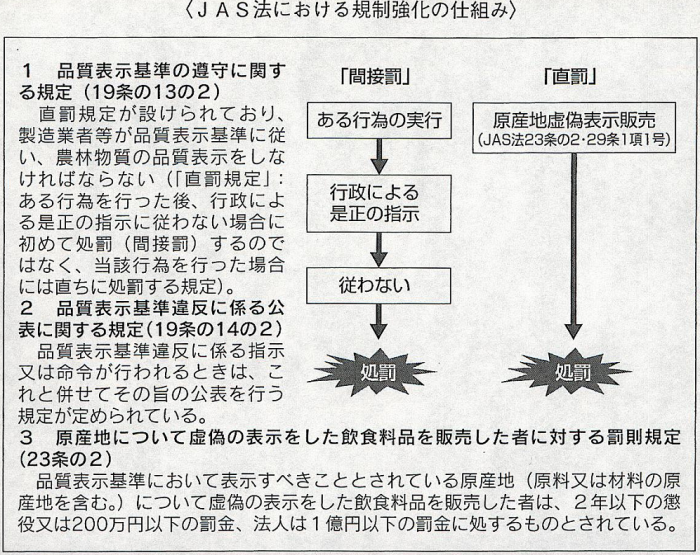

例えば、安全性に問題がない食品であっても、原産地や原料の表示が偽装されていた場合、それらの食品は信頼性を欠くことにより、消費者に多大の損害を与えることになります。

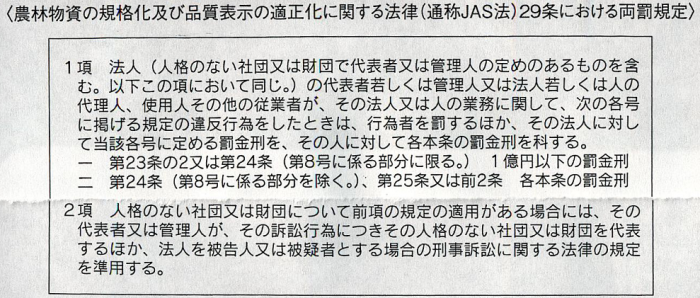

この意味でも、製品表示が適正に行われるべく、様々な規制が存在します。

著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

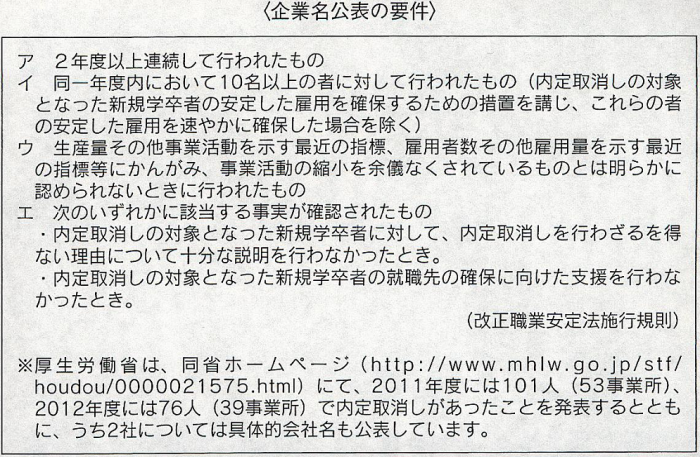

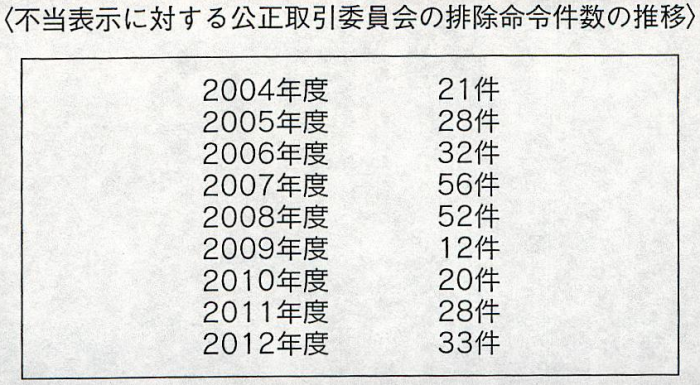

近時、食品やマンションを中心として、様々な偽装が発覚しましたが、実際、不当表示に対する公正取引委員会の排除命令件数の推移を見ると、2004年度から増加し、2008年には減少に転じるも、2010年からは再び増加の傾向にあります。

著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

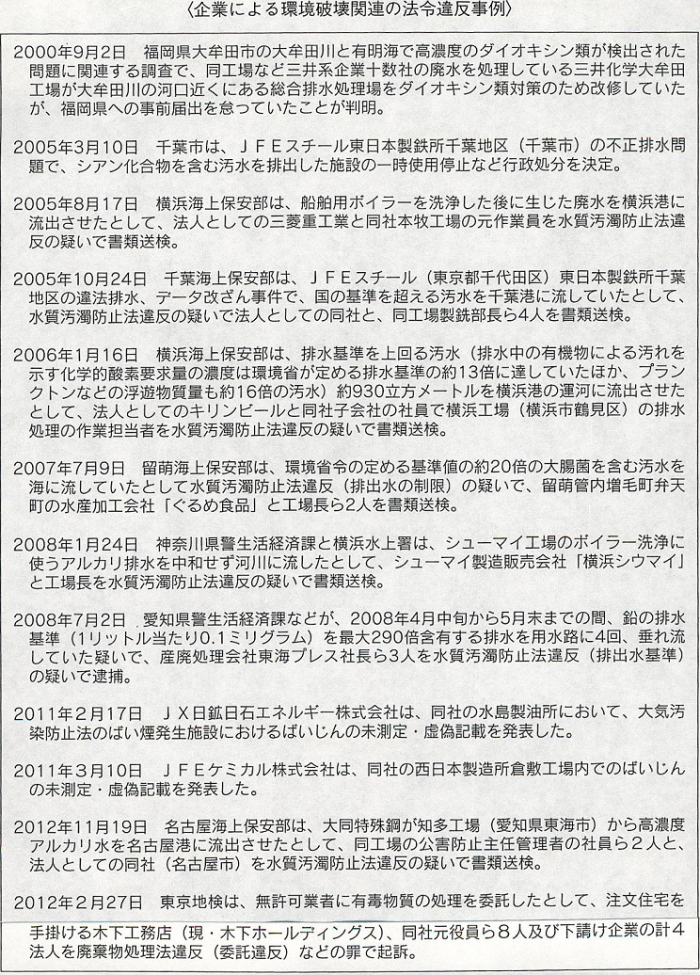

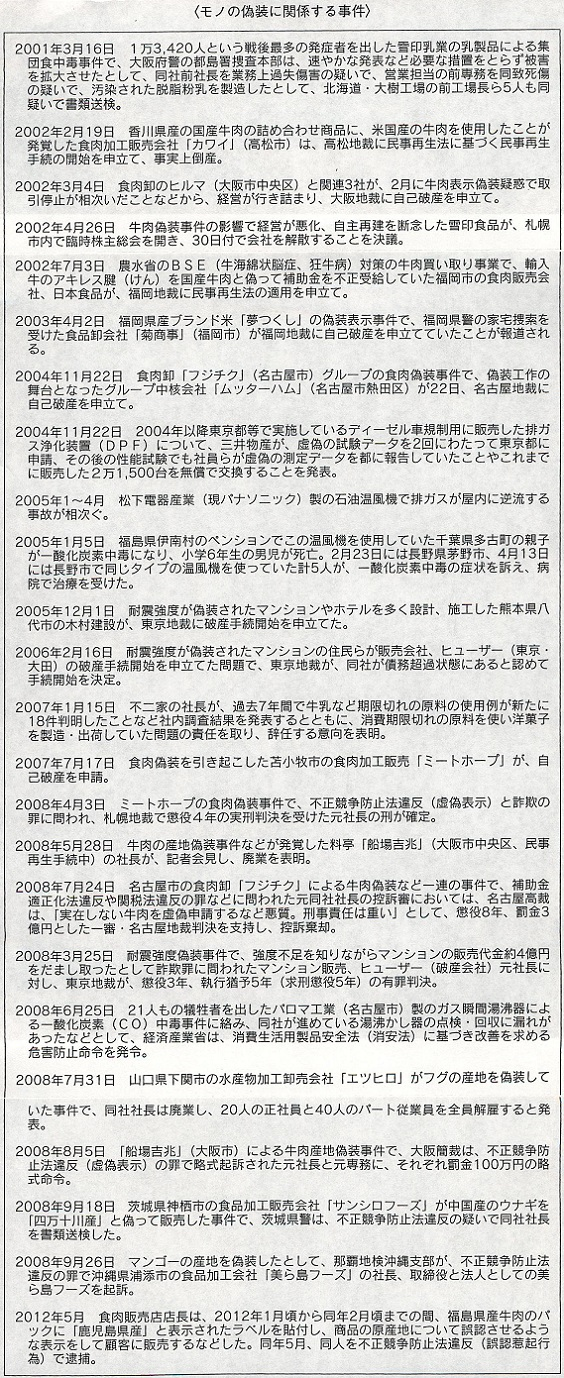

これらの

「モノ」

の偽装に関する問題は、大きな社会問題となり、多くの会社が倒産し、関係者の刑事責任が追及されました。

著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

運営管理コード:CLBP266TO269

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】

✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所