4 労働審判

労働法務に関する紛争に関しては、以上みてきた訴訟や仮処分のほか、労働審判と呼ばれる手続があります。

これは、2006年4月から始まったまだ歴史の浅い制度です。

労働審判は、労働者個人と使用者の労働関係の紛争について、裁判官だけでなく、労働審判員2名(1人は労働団体推薦、 1人は経営者団体推薦)を加えた3名で話を聞き、スピーデイーに労働紛争の解決を図る手続です。

「スピーディー」

のレベルですが、原則3回以内の期日ということになっています。

実際の運用は、事実関係の争いはほとんど第1回で決着がついてしまうくらいの審理促進が図られており、従来の労働訴訟や仮処分からすると考えられないくらいのスピードです。

手続の内容は

「訴訟と調停のハイブリッド型の手続」

といえるようなものです。

法廷での証人尋間ではなく、出席者に質問をする形で心証を形成していき、和解が図られたり、調停案が示されたりします。

フリートーキングだからといっても気を許すと大変なことになります。

すなわち、その場のソフトな雰囲気に騙されて、言わなくてもいいことや不利なことや誤解を招くことをベラベラしゃべると、それで裁判官や審判員の心証が形成されてしまうので、企業側の弁護士としても注意が必要です。

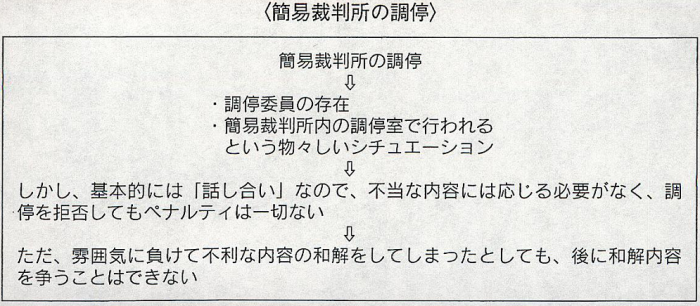

調停案というのは裁判所が

「こんな感じで解決したらいかがでしょうか」

という一種のお節介には変わりありませんし、“蹴飛ばす自由”もあるにはあるのですが、簡易裁判所の調停とは違い、慎重な対応が必要です。

というのは、調停案を拒否した場合、今度は調停案とほぼ同内容の

「審判」

が出されることになり、これを覆すのは非常な困難が伴うからです。

すなわち、

「審判なんて、ろくに人の話も聞かずに、素人の審判員が、適当に書いたもの。オレにはきちんとした裁判を受ける権利がある」

ということで、審判に異議を出して通常訴訟に移行することもできるのですが、よほどの事情がない限り、通常訴訟においても

「審判」

という公的判断が尊重されます。

無論、労働審判の段階では出していなかった隠し玉のような決定的証拠を出したり、審判の席上述べた内容を変更することも不可能ではありませんが、

「そんな重要な証拠をなぜ審判段階で出さずに取っておいたの?」

「審判の席上で述べた発言をなんで急に変更するの?」

という疑念を惹起するだけで、証拠が提出できなかった理由や、事実と違う発言をしたことについてきちんと説明できない限り、審判変更の事情として掛酌させることは難しいといえます。

以上のとおり、労働審判においては手を抜くことなく第1回期日までにきっちりとした準備をし、裁判官(労働審判官)・審判員につき有利な心証を得られるように適正な対応をすべきですし、提示された調停案も安易に蹴飛ばすのは控え、真摯に対応すべきです。

運営管理コード:CLBP248TO249

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】

✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所