法務スタッフが企業内の中間管理職や一般従業員に向けて、法務啓発活動を行う場合があります。

内部統制を実践する上で、通報や監査と並んで、社内のコンプライアンス教育は、重要なツールとなっています。

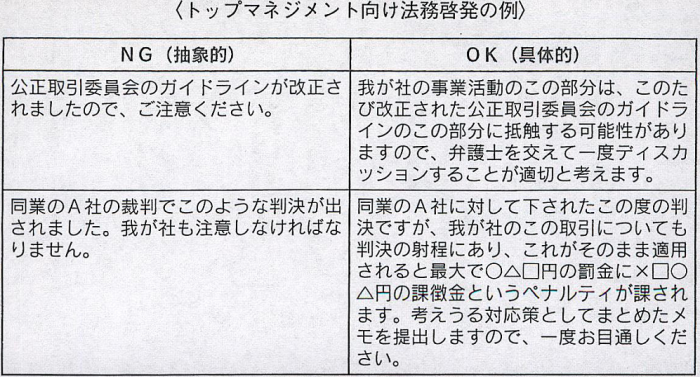

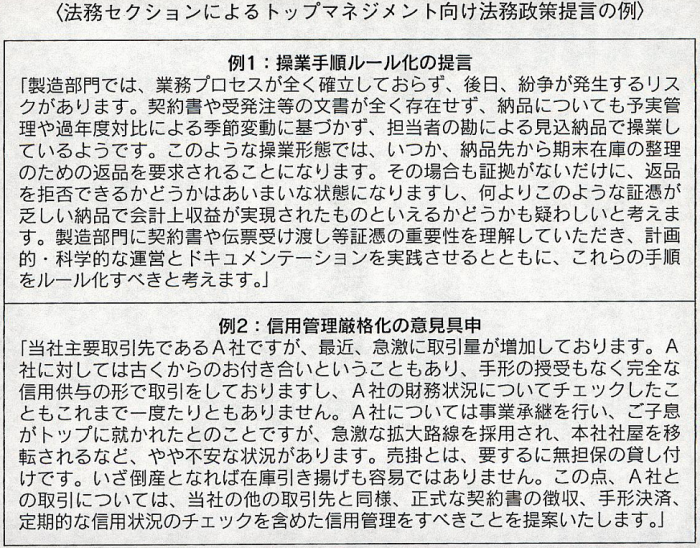

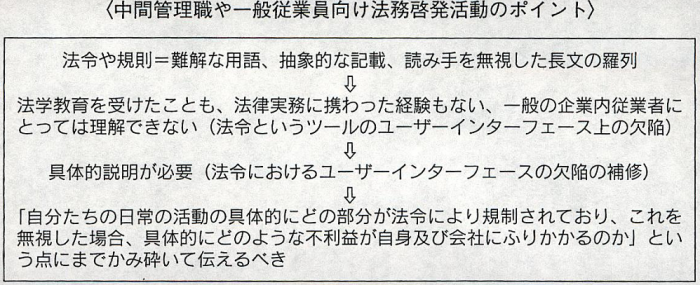

社内法務教育を実施する上で気をつけなければならないことは、具体的に語るという点です。

「交通安全教育において最も教育効果が上がるのは、交通事故の状況を見せることである」

などといわれることがあります。

法律やルールは抽象的に記載してあるため、法学教育を受けたことも法律実務に携わった経験もない一般の企業内従業者に対して、抽象的な法令をそのまま伝えただけでは、意味ある内容として理解させることはできません。

したがって、

「自分たちの日常の活動の具体的にどの部分が法令により規制されており、これを無視した場合、具体的にどのような不利益が自身及び会社にふりかかるのか」

という点にまでかみ砕いて伝えるのが法務スタッフの業務となります。

著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

運営管理コード:CLBP42TO44

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】

✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所