1 税務調査

納税者自らが税額等を確定する申告納税方式を機能させるためには、納税者による正確な申告が必要です。

しかし、納税者側は常に税負担を減少させたいという動機を有することから、過失あるいは故意によって不正確な額を申告する事例が不可避的に発生します。

これを放置することは税負担の公平性を阻害することになるため、課税当局が申告内容の適否を調査することが予定されており、これが税務調査と呼ばれるものです。

税務調査には、調査を受ける側の任意の協力に基づく純粋な任意調査と、所得税法や法人税法に規定された質問検査権に基づく任意調査があります。

質問検査権に基づく調査がなされた場合には、調査を受ける側が調査に応じないときには刑事罰が科されます(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。

なお、質問検査権に基づく任意調査は、これを拒めば罰則はあるものの、あくまで任意であり、犯則事件における調査と異なって、実力をもって強制的な捜査をすることはできません。

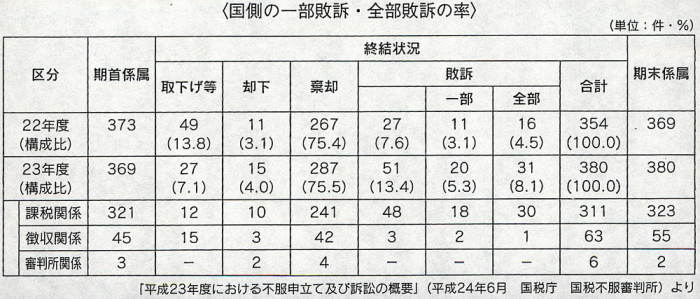

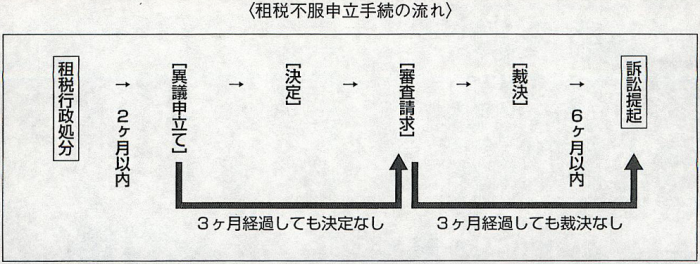

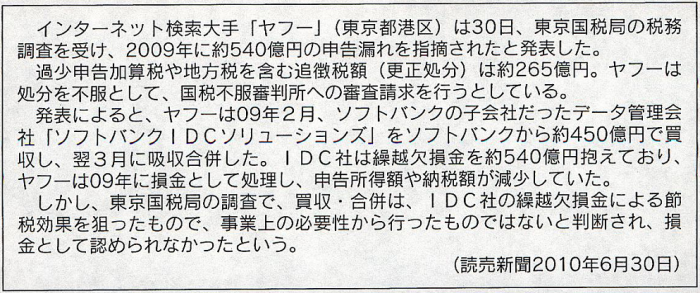

税務調査がなされた後は、税務当局による更正処分(納税者の申告内容が誤っていたものとして、それを訂正する処分)がなされることも多く、その場合には、更正処分に対する不服中立てが認容されるか、訴訟によって取消判決が確定されるまでは、当該更正処分が有効なものとして扱われます(行政処分の公定力)。

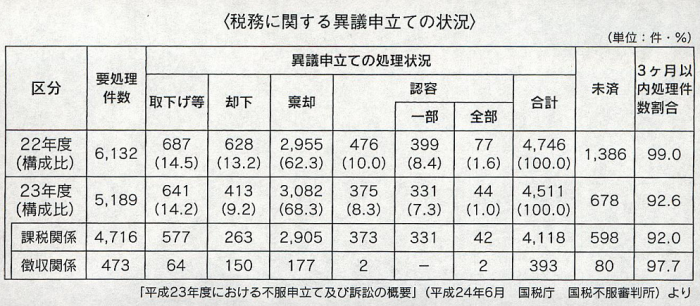

後述のとおり、不服申立てや税務訴訟において納税者側の言い分が認容される可能性が極めて少ないことをふまえれば、税務調査の時点で、納税者側の主張・立証を行う形で堅牢な防御活動を展開しておき、不当な更正処分がなされること自体を阻止することが重要となります。

2 更正(処分)

納税者自らが税額等を確定する申告納税においては、税額等は、第一次的には、納税者による申告によって確定します。

しかし、課税当局によって申告額等が誤っていたと判断された場合には、強制的に正しい税額に訂正する行政処分が行われる場合がありますが、この訂正の行政処分を、

「更正(処分)」

といいます。

なお、

「更正」

には、課税当局が更正(処分)として強制的に実施する場合のほか、納税者が自己に有利に税額を変更することを求める

「更正の請求」

によって行われる場合があります。

以下では、課税当局により不当な更正処分がなされた場合に、企業として当該処分に対してどのように対応すべきか、という観点で争訟対応を概観していきます。

運営管理コード:CLBP495TO497

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】

✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所