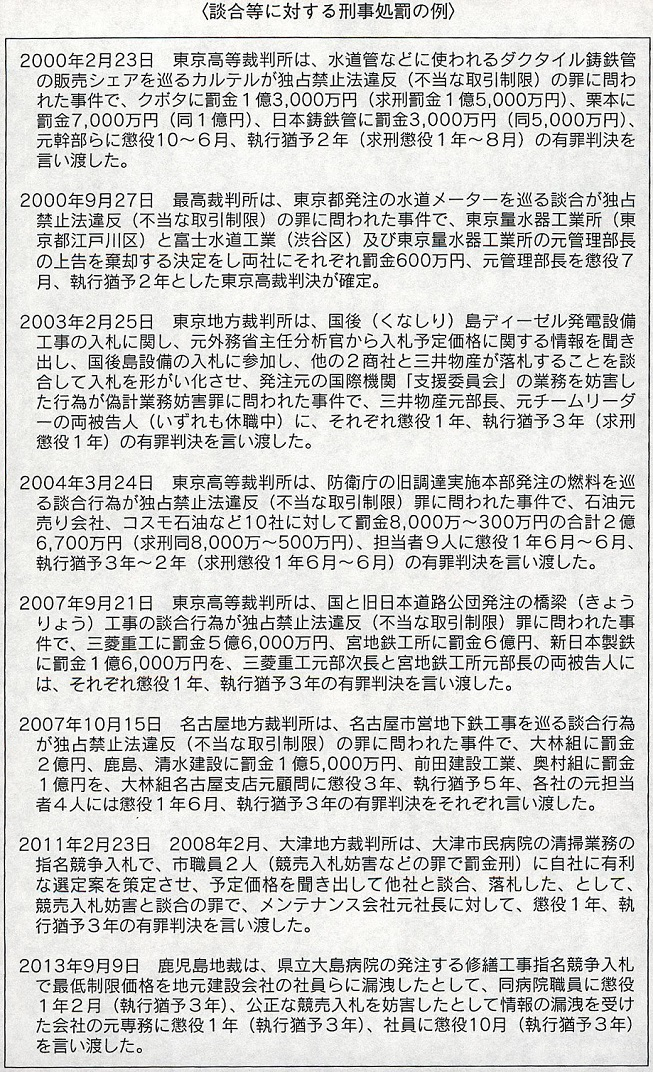

独禁法実務に関係する法令としては、刑法も関わってきます。

例えば談合行為は独占禁止法違反行為として刑事罰が科される場合がありますが、談合行為が

「公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的」

で行われた場合、刑法の談合罪(刑法96条の6第2項)にも問われることになります。

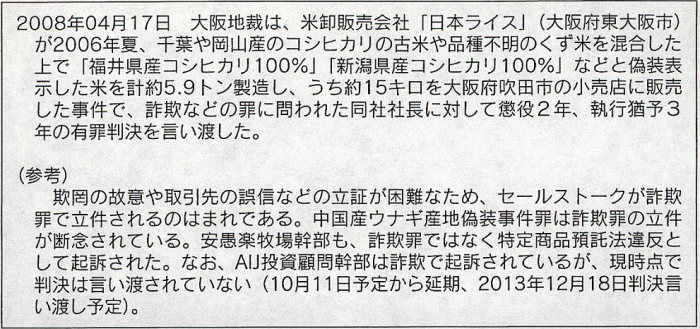

また、営業・販売活動においてセールストークを行う際、自由競争で許される範囲を逸脱した違法な欺岡行為を行った場合、当該行為が刑法上の詐欺罪(刑法246条)に該当すると判断される場合があります。

著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

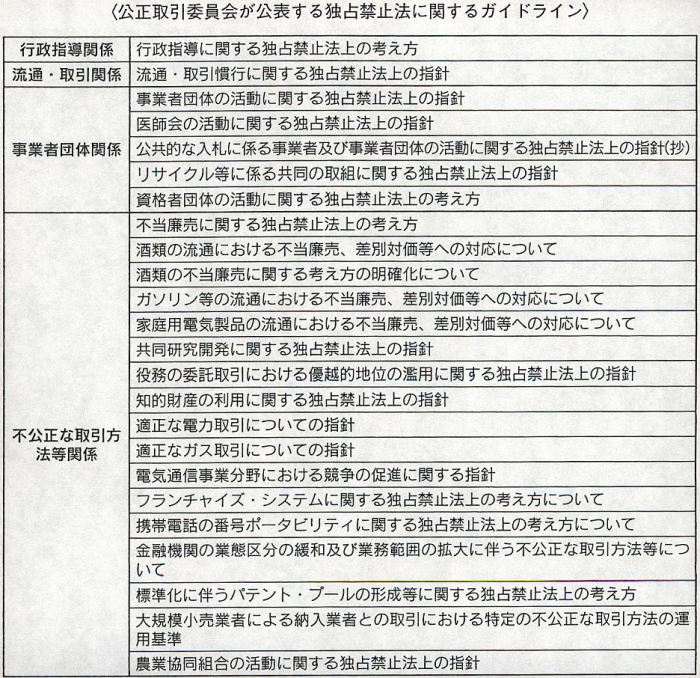

企業によっては、流通ネットワークを一挙に拡大すべく、事業モデルとしてフランチャイズ・システムを採用し、短期間に多くのチェーンストア店舗の展開を行う戦略を採用するところもあります。

フランチャイズ契約とは、本部(フランチャイザー)が、事業提携を希望する個人・法人(フランチャイジー)に対して、店舗名称や看板・店舗イメージや商品名称などの商標を使用する権利や、自己の開発した商品を提供する権利や営業上のノウハウなどを統合した無形の営業権(ビジネスパッケージやフランチャイズパッケージなどと呼ばれます)を、定額あるいは売上連動型の対価(ロイヤルティ)にて提供し、統一したイメージやブランドでの営業を展開する契約モデルです。

このフランチャイズ契約に関しては、様々な法律が関係してきます。

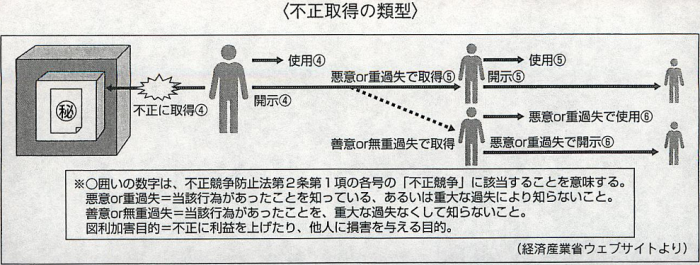

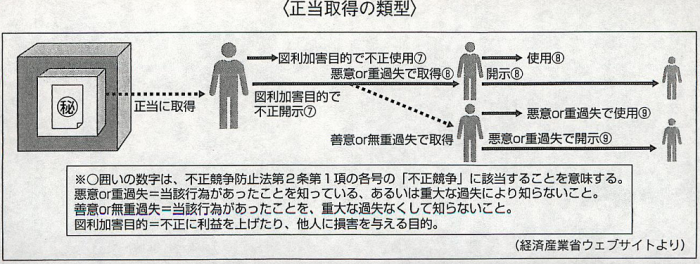

自己の商号や屋号を他人に貸与するという点で名板貸責任(商法14条)が生じる場合がありますし、商標の登録や使用許諾については商標法が関係しますし、ビジネスパッケージを構成する各種ノウハウには

「営業秘密」

として不正競争防止法が適用される場合もあります。

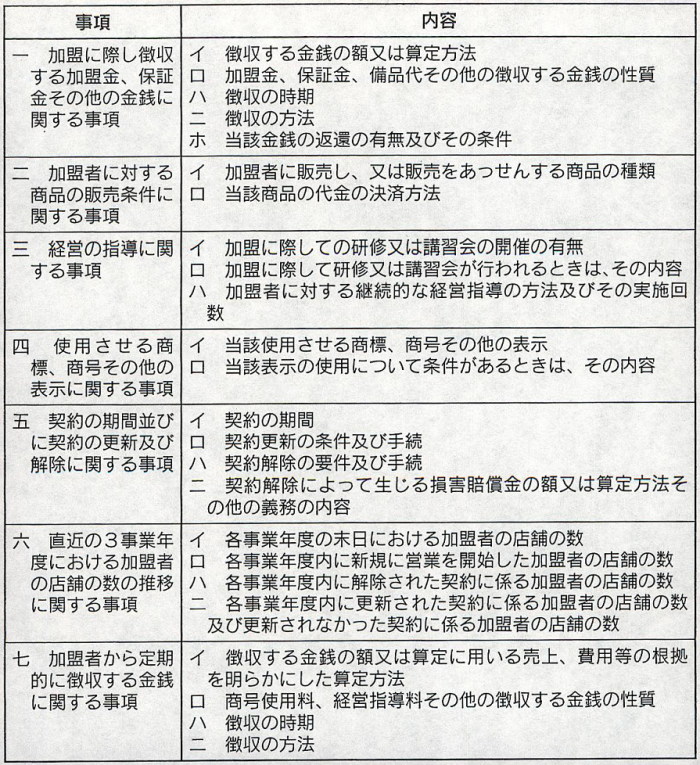

加えて、フランチャイズ事業には、中小小売商業振興法が適用される場合があり、その場合、同法11条及び同法施行規則11条により、本部(同法にいう特定連鎖化事業を行う者)は、以下のような事項を記載した書面をフランチャイジーに交付し、当該事項に関する説明を行うことが求められます。

著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

なお、この開示に関する規制は、違反に対して、是正勧告がなされ、是正がなされない場合に公表がなされるという、ソフトな態様となっています。

運営管理コード:CLBP399TO401

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】

✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所