かつての産業経済は、一定の規格のモノを安価かつ大量に生産し、これを大量に消費することにより成り立っていました。

しかし、農業における

「豊作貧乏」

という事態のように、社会にはモノがあふれ、逆に過剰となったモノは地球環境にとって有害であるとすらいわれ、企業の責任として

「無駄なゴミを作り出すな。廃棄物の回収に責任をもて」

ということまで要求されるようになって来ました。

現代の企業活動においては、

「モノを大量に作り出す」

ことから、

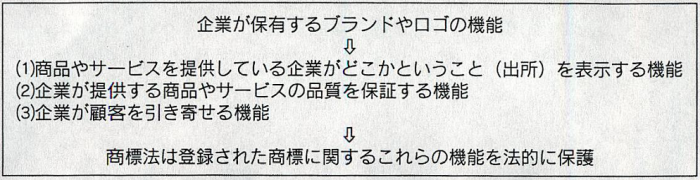

「高度な研究開発の成果を蓄積・活用し、ブランドカを高める」

ことが、競争力の維持・向上。企業の生き残りとして必須の課題と認識されるようになりました。

このように、現代では、多くの企業において、重視すべき経営資源が

「モノやサービス」

から

「アイデアやブランド」

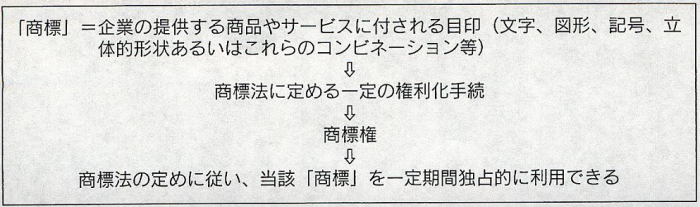

にシフトしていくようになっており、また、世界的にも、競争力を高めるためにはアイデアやブランドを保護し、強力なインセンティブの下にこれらの創造を後押しすることが重視され、知的財産権の強化が叫ばれるようになってきています。

日本においても、

「知的財産立国」

を目指した知的財産戦略会議が立ち上げられ、知的財産戦略大綱の決定を経て、知的財産基本法が施行され、一貫して知的財産権保護強化の政策が取られてきました。

ところで、そもそも産業文明は模倣と改良により発展してきたものであるため、知的財産権を必要以上に強化することは、産業社会の発展を妨げることになります。

知的財産保護の法制度も

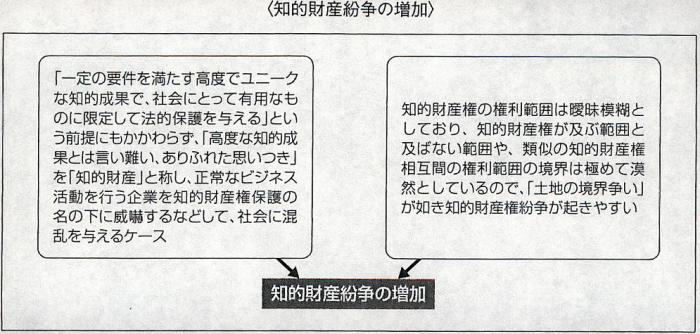

「一定の要件を満たす高度でユニークな知的成果で、社会にとって有用なものに限定して法的保護を与える」

ということを大前提としています。

ところが、このような趣旨を誤解し、

「高度な知的成果とは言い難い、ありふれた思いつき」

を

「知的財産」

と称し、正常なビジネス活動を行う企業を知的財産権保護の名の下に威嚇するなどして、社会に混乱を与えるケースも存在しますが、無論、このような動きに対しては合理的な制限が加えられることになります。

知的財産権は物権のように強力な権利を第三者に及ぼすことができる反面、権利範囲は物権と比べて曖味模糊としており、知的財産権が及ぶ範囲と及ばない範囲や、類似の知的財産権相互間の権利範囲の境界は極めて漠然としています。

このため、

「土地の境界争い」

が如き知的財産権紛争も増加の一途をたどっています。

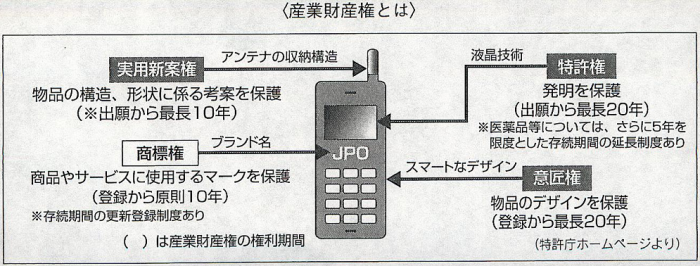

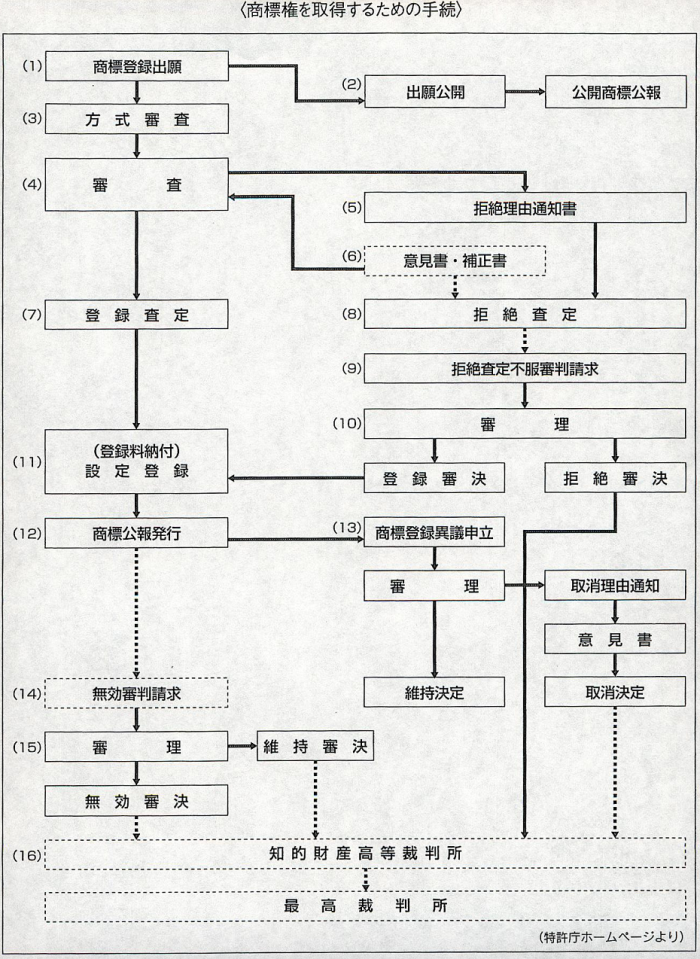

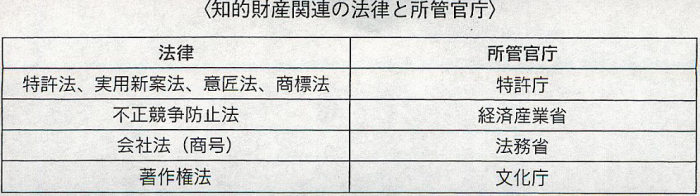

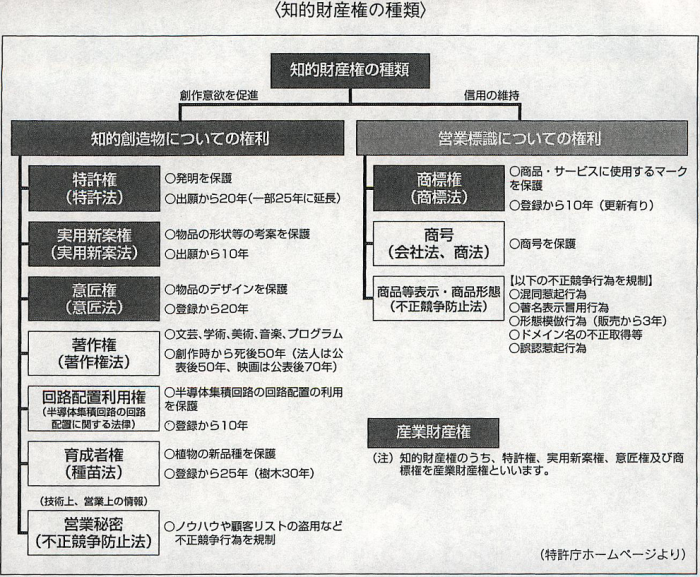

一括りに知的財産権といっても、多くの権利を含み、また、それぞれの権利ごとに、権利が発生するための要件や登録の要否、権利侵害が生じた場合の救済手続が異なります。

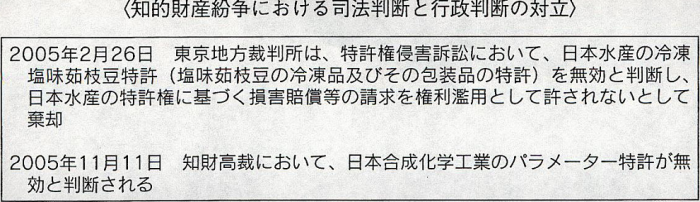

また、所管する行政機関が知的財産権の種類ごとに異なるほか、権利としての成立の是非を巡る訴訟に至った場合、

「特許庁の登録という判断(行政判断)を裁判所の司法判断として採用するか異議を唱えるか」

という司法権対行政権という問題もはらむ、極めて複雑な法律問題に発展します。

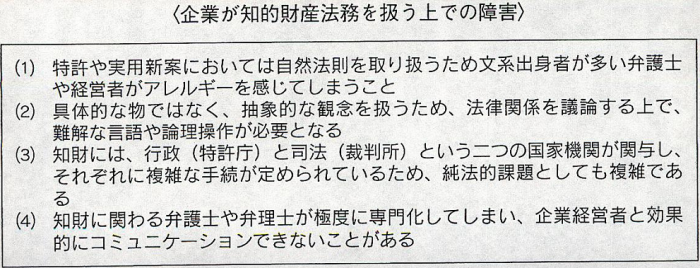

このため、法律の専門家である弁護士ですら

「知的財産紛争は一切取り扱わない」

というスタンスをとる者も出るほど、取扱いが厄介な企業法務分野であることも確かです。

企業法務分野としては、理解及び運用が極めて困難な知的財産法務ですが、知的財産が今後の企業活動にとってますます重要となることを考えれば、知的財産法を正しく理解し、情報・技術・ブランドに関し正しく法的武装を行っていくことが企業法務にとって必須となることは、間違いありません。

運営管理コード:CLBP329TO332

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】

✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所