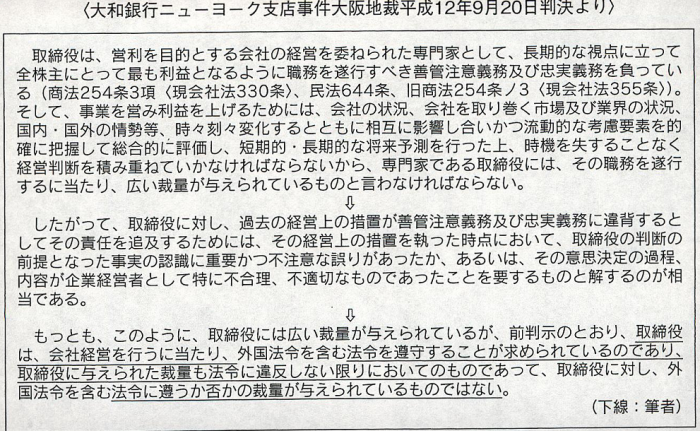

2005年会社法施行前の商法改正時代から、経済界から

「株主代表訴訟が濫発されると、経営萎縮を招き、取締役のなり手がいなくなる」

等といわれ、これをもとに、責任限定契約制度が導入され、2005年会社法においても盛り込まれました(会社法427条)。

責任限定契約とは、役員の賠償責任に上限を設定するもので、会社と契約を結んでおけば、株主代表訴訟などで敗訴した場合の賠償責任額を年間報酬の一定年度分までに限定できるとするものです。

この制度に関しては、重大な免責の限界があることはあまり知られていません。

すなわち、責任限定契約で免責されるのはあくまで役員が会社に損害を与えた場合における賠償責任(会社法427条、423条)であり、役員の意思決定により会社自身が第三者に法令違反行為を行ったとみられる場合の責任(会社法429条)には免責効果は及びません。

すなわち、違法添加物の添加や原材料の賞味期限切れを知りながら(あるいは適正な内部統制システムを構築していれば知ることができたにもかかわらず、内部統制システム構築義務に違反し過失により知ることができず)食品を販売し、集団食中毒を起こしたケース等で、被害者たる消費者から会社法429条に基づく損害賠償を提起された場合、責任限定契約を持ち出して賠償責任の範囲に限定を加えることは主張できませんので、この点注意が必要です。

運営管理コード:CLBP211TO211

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】

✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所