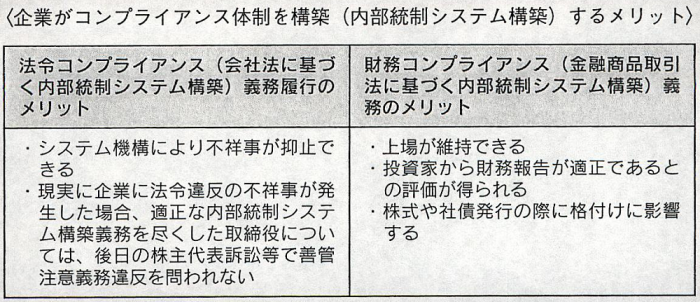

法令コンプライアンス(会社法に基づく内部統制システム構築)義務履行のメリットである

「現実に企業に法令違反の不祥事が発生した場合、適正な内部統制システム構築義務を尽くした取締役については、後日の株主代表訴訟等で善管注意義務違反を問われない」

という点に関しては、これを正面から議論している文献等は見当たりません。

倫理や道徳的といった非法律的課題をも企業法務活動として取り込もうとする立場からすれば、

「コンプライアンスという企業の高い倫理に基づく経営を目指す高尚なテーマにおいては、メリットやデメリットといった品のない議論を持ち込むべきでない」、

「後日不祥事が起きたときの責任回避や弁解構築のための手段として、コンプライアンスを語ることは言語道断」

との批判を浴びるかもしれません。

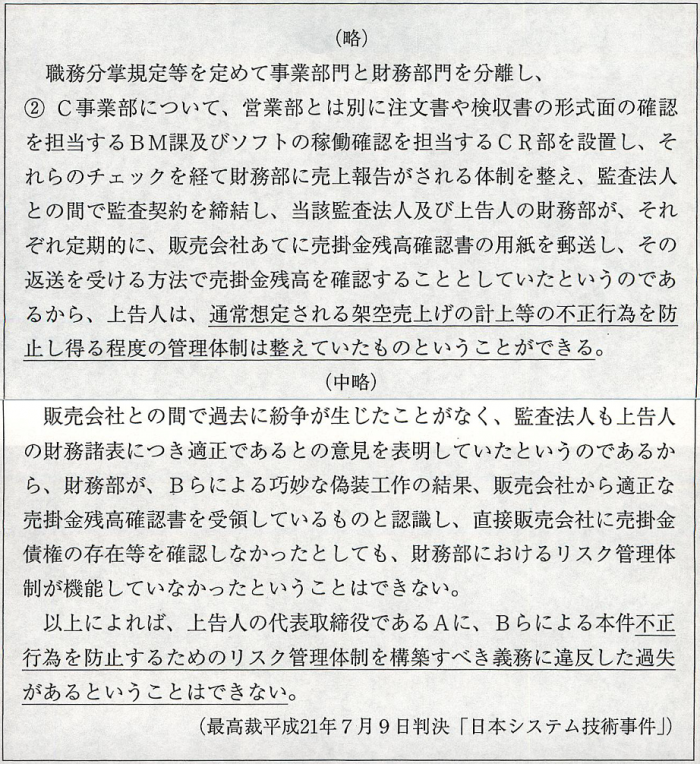

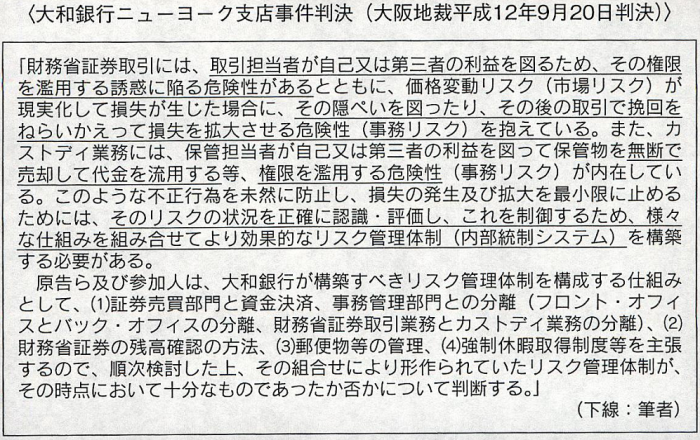

しかし、大和銀行ニューヨーク支店事件をはじめ、コンプライアンスないし内部統制が裁判上議論された事件は、全て

「不祥事発生当時において企業経営幹部が構築したコンプライアンス体制が企業経営幹部を免責するに足りる内容であったか否か」

という形で議論されていることに着目すべきです。

机上での議論とは異なり、企業法務の現場では、コンプライアンス体制は上記のような

「経営者免責機能」

こそが重視されているのです。

各企業の経営幹部にとっては、企業倫理や道徳面からの評価は広報やIR上のテーマとして、またその限度において遂行すれば足りる課題です。

すなわち、具体的リスクを科学的に把握することなく、企業倫理などという“お題目”に終始した経営では、三菱自動車等の不祥事事例をひもとくまでもなく、不祥事の発生を抑止することも、また、経営陣に対する免責機能も何ら持ちえません。

むしろ、経営幹部にとっては

「後日、株主代表訴訟において被告席に座らされた際、自分たちが構築したコンプライアンス体制が有効な保険となって、責任免責されるのか否か」

という方がはるかに切実な議論です。

その意味では、あるべき企業経営の姿を机上で論じるのではなく、競争社会において生き抜く企業の現場を意識した実務論・具体論をテーマにした本書においては、コンプライアンス法務(内部統制システム構築・運用法務)の推進にあたり、不祥事の効果的抑止・予防という点もさることながら、まずは

「企業の法令違反行為に起因する企業不祥事が発生した場合に、経営陣を免責するに足りるだけの実質を備えた統制の仕組みを構築する」

という点にこそ注力すべきと考えます。

無論、以上のような

「企業の法令違反行為に起因する企業不祥事が発生した場合に、経営陣を免責するに足りるだけの実質を備え」

たコンプライアンス体制を具備した企業においては、その合理的帰結として、企業内の不祥事が抑止ないし軽減できるという結果も達成されることにもなります。

運営管理コード:CLBP95TO96

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】

✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所