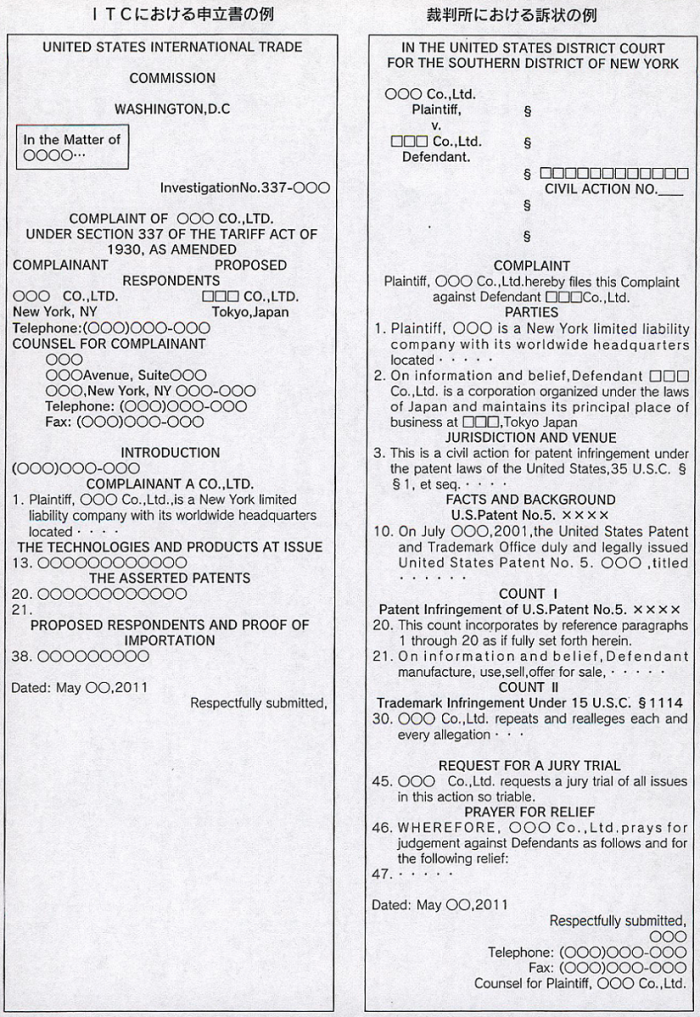

米国企業から、あるいは

「米国企業ではない第三国の企業」

から日本企業に対して、ITC(lnternational Trade Commission 米国国際貿易委員会)手続における審理開始が申立てられる場合があります。

ITCは、アメリカ国内へ輸入される製品のダンピングの有無や知的財産権侵害の有無等を調査し、不公正商品(ダンピングによる廉売品や知的財産権侵害品)であった場合に、アメリカヘの持込みや輸入販売などを排除する権限を有する独立行政委員会です。

日本においてもこれと類似した制度として、税関長が、特許権等の侵害品貨物の輸入を差し止める、輸入差止申立制度(関税法69条の13、同法施行令62条の17)があります(日本の輸入差止申立制度においては、知的財産権侵害品の水際差止めを主な目的としており、ダンピングを理由とする差止めは認められていません)。

ITCでは、輸入製品が侵害品であるか否かを審理し、侵害を認定した場合、

・限定排除命令(Limited Exclusion Order。侵害を行った当事者のみ輸入を禁止される措置)

あるいは、

・一般排除命令(General Exclusion Order。何人も排除対象製品を輸入することを禁じる措置)

を発令します。

裁判所(司法機関)で行われる特許侵害訴訟は、司法手続という性格上、主張・立証が厳格に行われ、審理も長期化します。

他方、ITC手続は、行政手続であり、迅速に結論が出されます(陪審制度がなく、審理期間も15ケ月以内とされています)。

例えて言うなら、知的財産権侵害事件における訴訟対応が“無罪を争う刑事事件”とすると、ITC手続は“交通違反の際の反則事案処理”ともいうことができ、迅速かつ強権的に進められます。

このようなITCの迅速性・強権性から、米国市場における知的財産権侵害やダンピングに関するトラブルについて、ITC手続で争われる事例が増加しています(日本のシャープと韓国のサムスンによる、液晶テレビの輸入禁止を巡る争いなど)。

しかしながら、ITCの権限にも限界はあります。

すなわち、ITCの命令発出は販売や通関を禁止する命令に限定されており、損害賠償についての判断をすることができません。

このため、知的財産権侵害を受けたと主張する米国企業(や米国市場に進出する他国企業)は、ITCに提訴する一方で、同時に裁判所にも並行提訴するという戦略を採用することが一般的です。

このように、日本企業が米国市場において知的財産権侵害紛争に巻き込まれた場合、以下のような

「ITCへの申立書」

と

「米国裁判所に提起された訴状」

の2種類が同時に送達されてくる可能性がある、というわけです。

なお、このような訴状ないし申立書が、和訳も添付されず、いきなり当事者の関係者や代理人が持参してきたり、あるいは直接郵送されてきた場合、前述のとおり、送達の有効性を争って審理を合法的に引き延ばしたり、これにより相手方の時間やコストを消耗させ、疲弊させる戦略を採りうる可能性があります。

慌てて応訴することなく、送達の違法性を争うことも視野に入れて対応を検討すべきです(無論、すでに米国に事業拠点や執行されうる財産が存在する場合や、輸出差止めにより直ちに事業に大きな影響が出るような場合、速やかな応訴が必要となりますので、“引き延ばし戦略”は採用の限りではありません)。

著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

運営管理コード:CLBP658TO660

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】

✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所