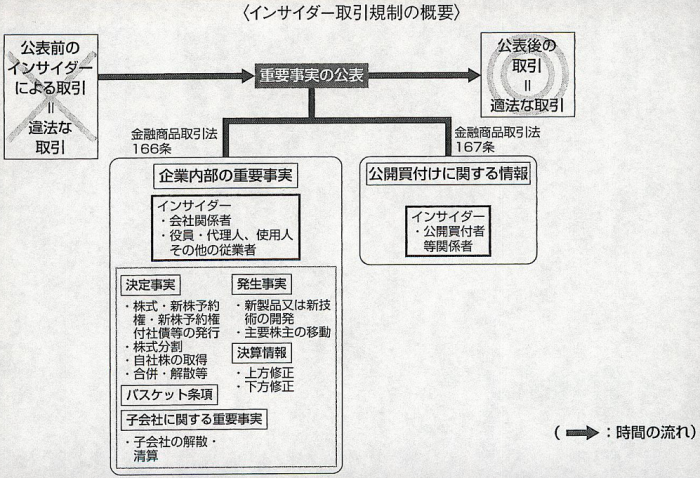

1 インサイダー取引規制

株式公開企業については、自社内部にある未公表の重要事実が株価に大きく影響することがありえます。

ファイナンス関連法務における予防法務課題として、未公表の重要事実を利用した違法な自社株取引(インサイダー取引)が行われないようしかるべき対応を行うことが必要となります。

インサイダー取引とは、株式公開企業の関係者等が、当該会社に関する未公表の重要事実(当該会社の株価の騰落を左右しうるなど、一般の投資家の投資判断に著しい影響を及ぼしうる情報。会社の意思決定に基づく情報か否かは問わない)を利用して行う株式取引のことをいいます。

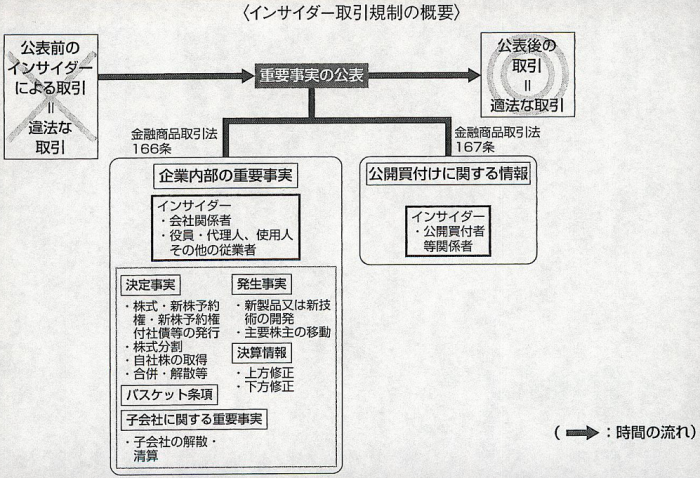

金融商品取引法により規制されるインサイダー取引は、

・会社関係者がインサイダーとなる場合に関する規定(金融商品取引法166条以下)

・株式公開買付け等の関係者がインサイダーになる場合に関する規定(金融商品取引法167条)

に分類して規制されています。

前者は典型的なインサイダー取引ですが、後者は、例えばある企業がTOBを行うことを知って、当該TOB対象企業の株式を購入するような場合です。

インサイダー取引規制に違反した場合、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金(その双方が科せられる場合もある)のほか、課徴金が課せられることになります。

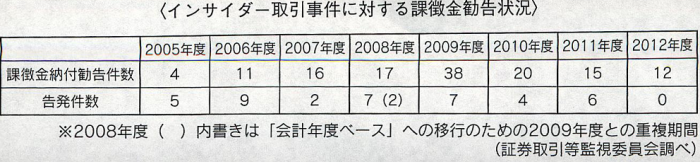

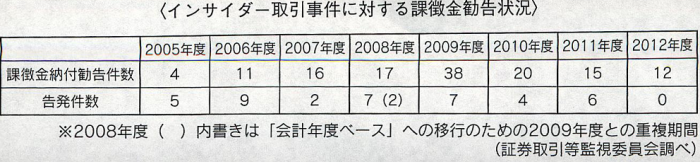

なお、証券取引等監視委員会が金融庁に提出したインサイダー取引関連の課徴金納付命令勧告は、2009年度において、前年比にして2.2倍の38件となっており、過去最高件数を記録していましたが、2012年度では10件にとどまっています。

インサイダー取引に関与した者で、最も多いのは、企業関係者から直接情報を受領した

「第1次情報受領者」

で8件、従業員が2件であり、企業内部の者が直接インサイダー取引を行わなくても、不用意に情報を伝達してしまうことで発生するインサイダー取引が増えていることを物語っています。

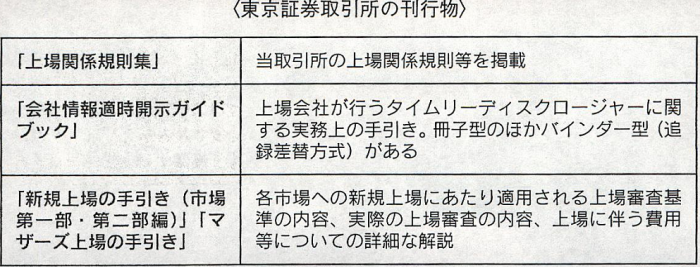

インサイダー取引規制の概要や重要事実の具体的内容等に関しては、東京証券取引所が発行する

「こんぷらくんのインサイダー取引規制Q&A」

にわかりやすく記載されており、参考になります。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]

著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

2 課徴金

インサイダー取引事件として調査される件数及びその結果は、告発件数は減少傾向にあるものの、課徴金納付命令件数は増加傾向にあります。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]

著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

課徴金賦課手続は、刑事裁判ではなく行政審判であり、行政審判の立証水準は一般に民事裁判と同等のもの(民事裁判の立証の程度は刑事の有罪立証水準より低い)とされています。

すなわち、訴追側(不利益を課す側)は厳格な証明責任を負担することなく、スピーディーに事件を解決できるメリットがありますが、反面、企業にとっては、安易にペナルティを課される危険が存在することを意味します。

企業としては、このような状況をふまえ、課徴金納付命令の発令リスクに対して十全な予防体制を構築する必要があります。

3 インサイダー取引を予防する体制

インサイダー取引規制の予防策としては、まず、社員教育を徹底し、法規制を認識させるとともに、違反した場合に大きな法律的・社会的制裁が科せられることを知らしめるべきです。

さらには、

(1)重要事実に関わる範囲の人数を限定する

(2)社内で入手した情報の不当な利用をしない旨の誓約書を徴求する

という対策も考えられます。

また、視点を変えた対策としては、そもそもインサイダー取引は

「未」公表の重要事実

を社内にためこむから発生するのであり、公表できる情報をタイムリーに公表してしまえばインサイダー取引発生リスクはなくなります。

ディスクロージャーの充実という意味でも適時の情報開示が最も本格的な予防策といえます。

運営管理コード:CLBP315TO317

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】

✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所