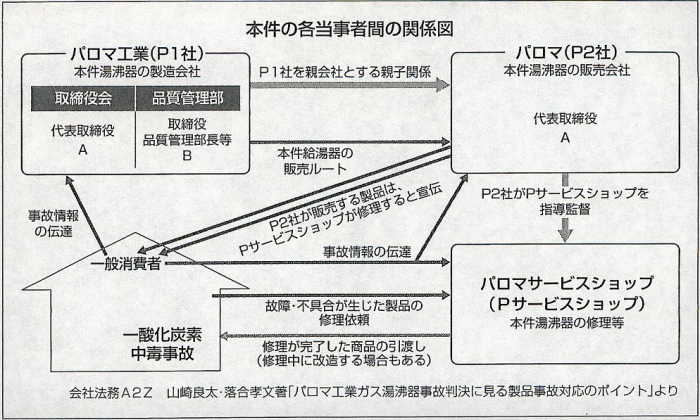

2010年5月11日、東京地方裁判所は、2004年にパロマ工業株式会社製のガス湯沸器が原因で発生した死傷事故の刑事裁判において、業務上過失致死傷の罪に問われたパロマ工業株式会社元代表取締役に対し、禁固1年6ケ月執行猶予2年の有罪判決を言い渡しました。

また、同じく共犯として業務上過失致死傷の罪に問われた同社元品質管理部長も、禁固1年執行猶予3年の有罪判決が言い渡されました。

この事件は、パロマ工業株式会社がガス湯沸器を出荷した時には欠陥がなかったにもかかわらず、同社から、修理代行サービスを依頼されている修理業者が不正に改造したことが原因で発生しました。

判決の理由中で、裁判長は、

「ガス器具は利便性がある半面、生命への危険を伴う」

と指摘した上で、まず、

「消費者が安全に使い続けられるように配慮が求められたのに、対策を怠った被告両名の過失は軽視できない」

と述べ、ガス器具のような製品を扱う企業の責任者にはより重い注意義務があることを示しました。

次いで、問題のガス湯沸器は、安全のため、電動の強制排気装置が作動したときだけ点火して湯が出る構造だったにもかかわらず、点火不良への応急措置として安全装置を作動させずに点火する

「短絡」

と呼ばれる改造が横行し、一酸化炭素中毒による死傷事故が各地で相次いでいたことを指摘し、当該ガス湯沸器が簡単に不正改造できてしまう点に問題があったと認定しました。

その上で、

1 元代表取締役らが2004年の死傷事故の発生を、事前に予見することが可能だったか否か、

2 事前に、死傷事故の発生を避けるための対策をとることが可能だったか否か、

を検討し、元代表取締役らは、それ以前にも同種の死亡事故が発生している旨の報告を受けており、したがって、不正改造された機種がほかにも残っている可能性があることを認識し、該当するガス湯沸器を点検し、回収することもできたにもかかわらず、これを放置し、抜本的な対策を怠ったことが今回の死傷事故を発生させた、と結論づけました。

著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

このような判決からも明らかなとおり、これからの企業は、消費者に対する安全への配慮義務が重要な課題となりつつあります。

運営管理コード:CLBP289TO290

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】

✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所