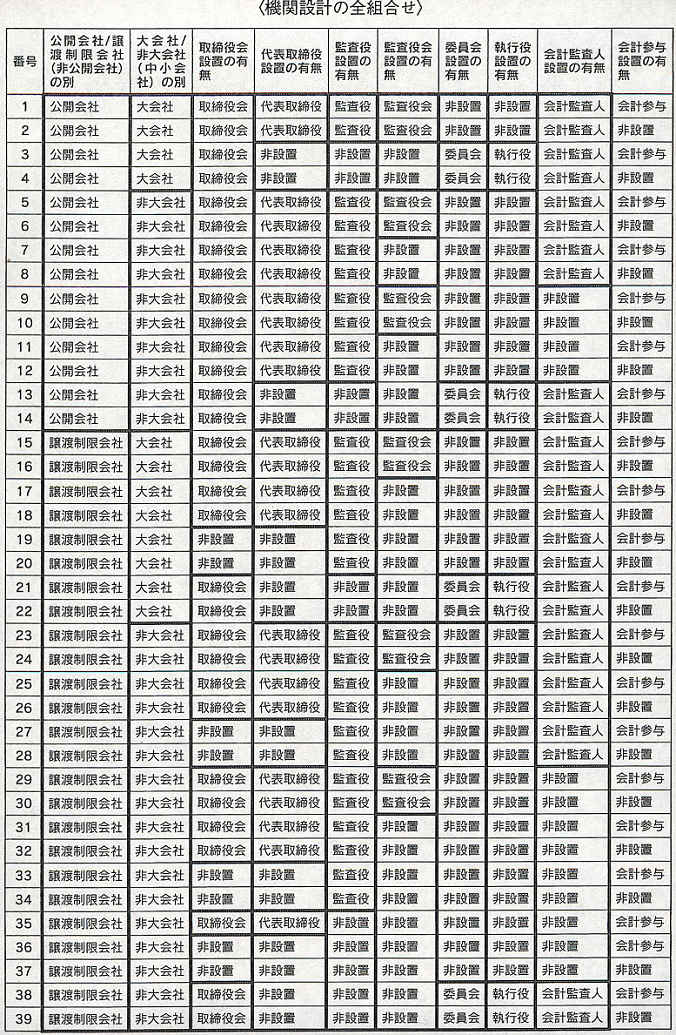

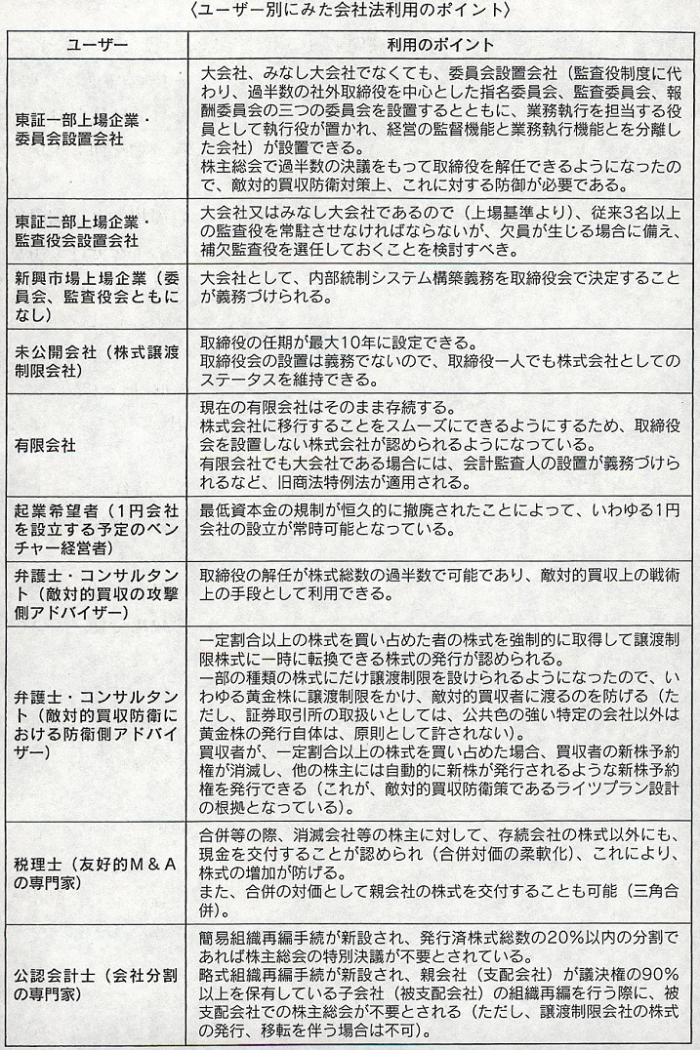

会社法は、株式会社が、どのような形態で意思決定や業務遂行を行うか(会社において意思決定や決定された意思内容を遂行する者や会議体のことを「機関」といいます)について、会社の自由な設計に委ねています(機関設計の自由化)。

会社法で認められている株式会社において採用可能な機関形態は、39種類あるといわれています。

今後、機関設計の自由化を戦略的に活用する例が数多く出てくるものと思われます。

ここで、注目されるのは、

「会社法が、取締役1人と株主総会のみという機関形態の株式会社を認めた」

ということです。

すなわち、

「株主1人、株主総会1人、取締役1人」

というかつての有限会社のような、極めて簡素な企業組織であっても、 トヨタやソニーと同じく

「株式会社」

という名の下に企業活動ができるようになったということです。

旧商法時代、中小企業において、

「有限会社では、零細色が出てしまい、世間体が悪い」

という理由で、零細法人が、規模粉飾をして、株式会社に組織替えすることがよく行われました。

当時の株式会社の役員の法定員数として、

「取締役3名、監査役1名の計4名」が必要であったため、員数合わせのため、中小企業等で取締役名義の貸し借りがよく行われていました。

なお、このような名目取締役であっても、会社が倒産した場合、代表取締役に連座させられ、債権者から善管注意義務違反に基づく厳しい責任追及がなされることがあり、実際訴訟等でも名目取締役の責任の有無が争われました。

このように旧商法時代の法的制約から員数合わせのための名目取締役を選任していた株式会社も、会社法が施行された現在では、定款変更により取締役会非設置・監査役非設置会社に移行すれば、取締役1名の株式会社として存続できることになりました。

したがって、上記のような理由で旧商法時代から取締役として名前を貸与している中小企業経営者は、名義貸しを継続する必要が乏しくなったと思われます。

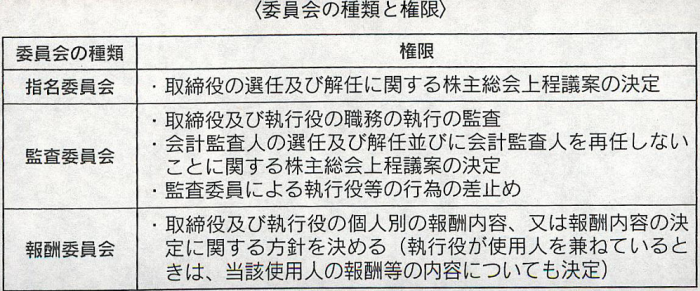

委員会設置会社において設置される委員会とは、表のとおりです。

委員会を設置するメリットは、監督と執行を分離した体制を採用したことで対外的にガバナンスが健全な企業であることがアピールできる点にあります。

とはいえ、監督と執行の分離は、経営が健全化される反面、監督と執行が一体となる場合に比して効率性は阻害される危険もあり、採用にあたっては、メリット及びデメリットを慎重に比較検討する必要があります。

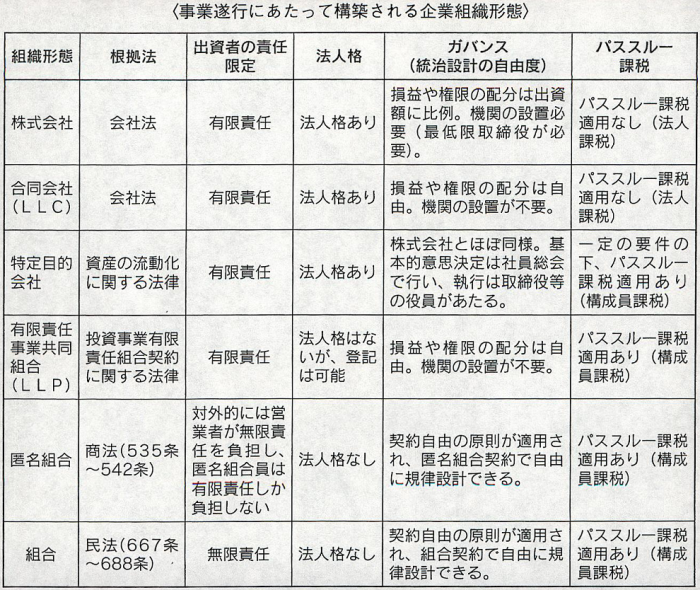

この問題は、意思決定者をいかにして定めるのかという企業の統治体制に関するものです。

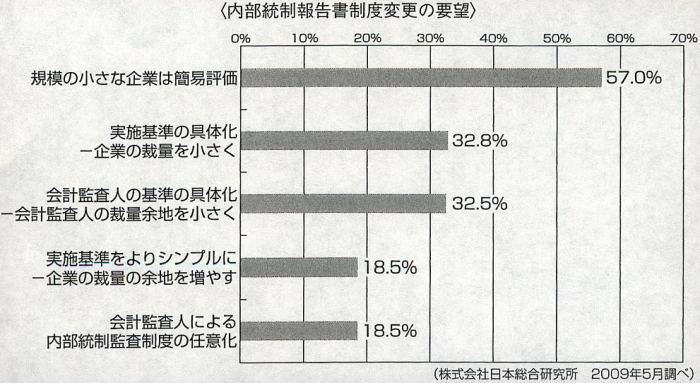

公開会社かつ大会社が要求されるガバナンス体制は、監査役会設置会社若しくは委員会設置会社でいずれも会計監査人も必置であると会社法上定められています。

このような会社では、ガバナンス体制が重厚長大なものとなり、意思決定については迅速さよりも慎重さが求められているということができます。

企業の経営が毎年順調に展開され、経営に関して大きな問題がないなどというときには、ワンマン社長に無茶をされることもなく、適切な体制であると考えられます。

しかし、大きく業態を変えることを指向していたり、経営危機から脱出するためにドラステイックな改革が必要な場合等には適しているとは考えられません。

ガバナンス体制は意思決定のスピードに直結します。

現に、例えばビクターとケンウッドが経営統合した際には、子会社である事業会社の取締役会を廃止することで意思決定のスピードアップを試みています。

運営管理コード:CLBP189TO191

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】

✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所