さらに具体的な有事状況を考えますと、企業法務の現場においては、例えば、以下のような状況に遭遇することもありえます。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

A社は

「2万円」

という定価実績が全くない宅配形式のおせち料理商品を、

「定価2万円のところを1万円で特別販売」

と銘打って予約販売をした。

プロジェクトは当初、同社取締役会で試験的な実施を決議され、代表取締役が執行担当者となって実施されたが、

「ここは一挙に知名度をあげましょう。

大量のクーポンを発行して集客するので、ガンガン作って売ってください」

との広告代理店の回車に乗せられ、代表取締役は、勝手にプロジェクトの規模を大きくした。

A社は対応し切れないほど大量の注文を受けてしまったため、告知していた高級食材が調達できず、国産鴨肉をフランス産鴨と偽り、鹿児島の豚肉をイベリコ豚と偽って、スカスカのおせちを作った。

また大量注文のため、冷蔵庫のキャパシティがなく、長時間そこら辺に作りおきしておいたため、腐敗の始まった食材もあったが、強引に詰め込んだ。

大晦日に間に合わず、配達が元旦を超え、キャンセルや損害賠償請求が相次いだが、当該請求は拒否した。

トラブルのため大幅な損失が生じ、納入業者に代金減額を要請し、態度の悪いアルバイト数名の給料も減額した。

責任者として連日連夜のクレーム対応で残業続きのため、過労で倒れた店長を解雇した。

その後、マスコミの報道やネットでの誹謗中傷が始まり、被害者弁護団が結成されて内容証明が届き、労働組合からも団体交渉の申し入れがなされた。

労働基準監督署、保健所、消費者庁等様々な官庁が、入れ代わり立ち代わり調査に訪れた。

そして、メインバンクからは、融資の一括返済が求められた。

これと時を同じくして、株主の一人が監査役に対して、取締役全員を提訴するよう求める通知書を送付した。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

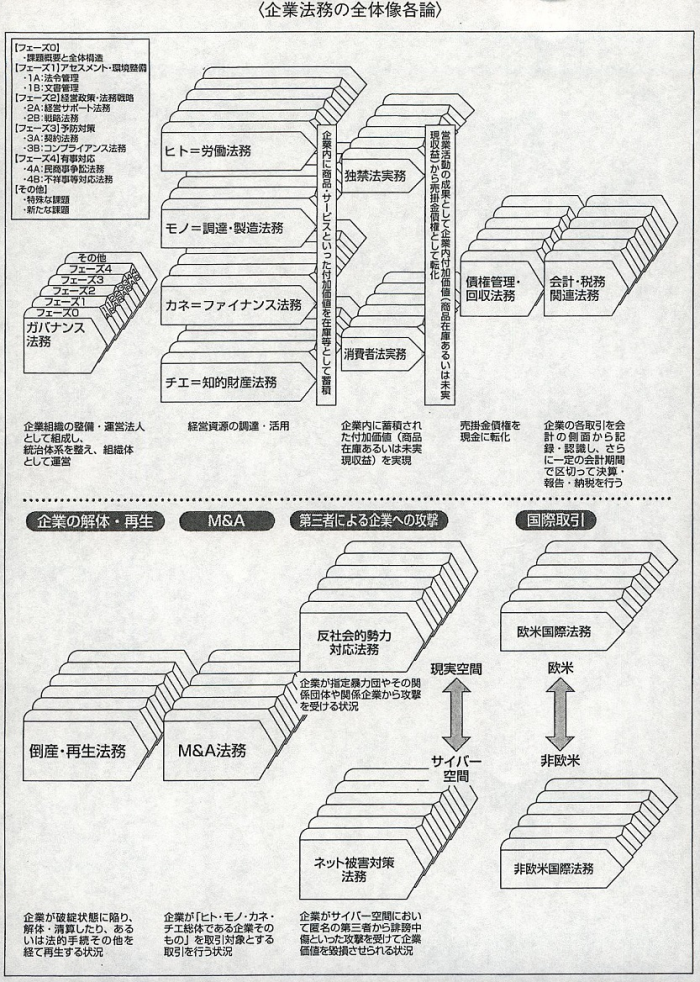

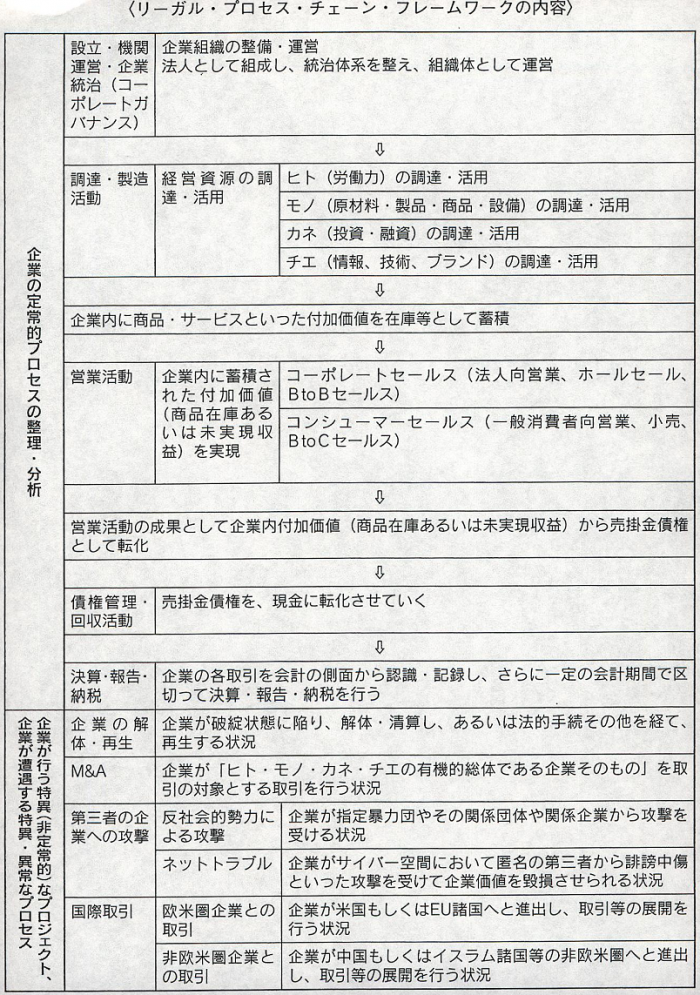

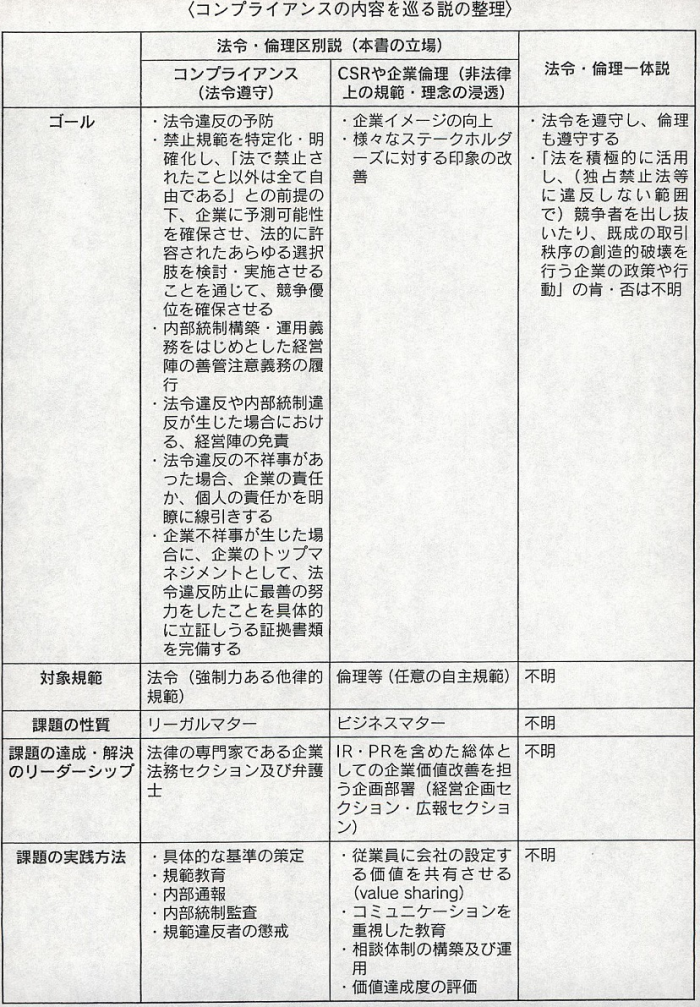

このように、現実の企業法務の現場においては、様々な分野・レベルの法務課題が同時多発的に発生する場合が多く見受けられます。

しかし、民法のパンデクテン体系と無秩序に存在する各法律をアドホック に参照していても課題対応をすることはおよそ困難です。

他方、企業法務というビジネス課題を処理する上では、法務データを収集整理し、分析し、ビジネス活動に関するリスクを抽出した上、リスクを無視するか、回避するか、対応するか等といった何らかの行動の選択を、スピーディーに出すことが求められます。

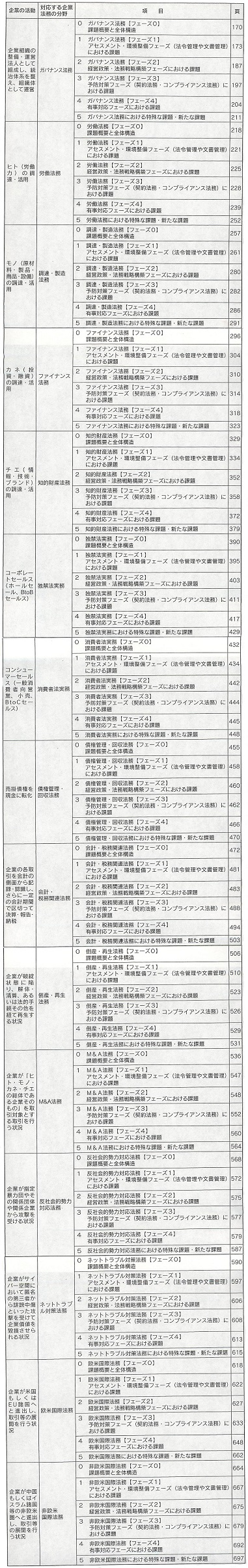

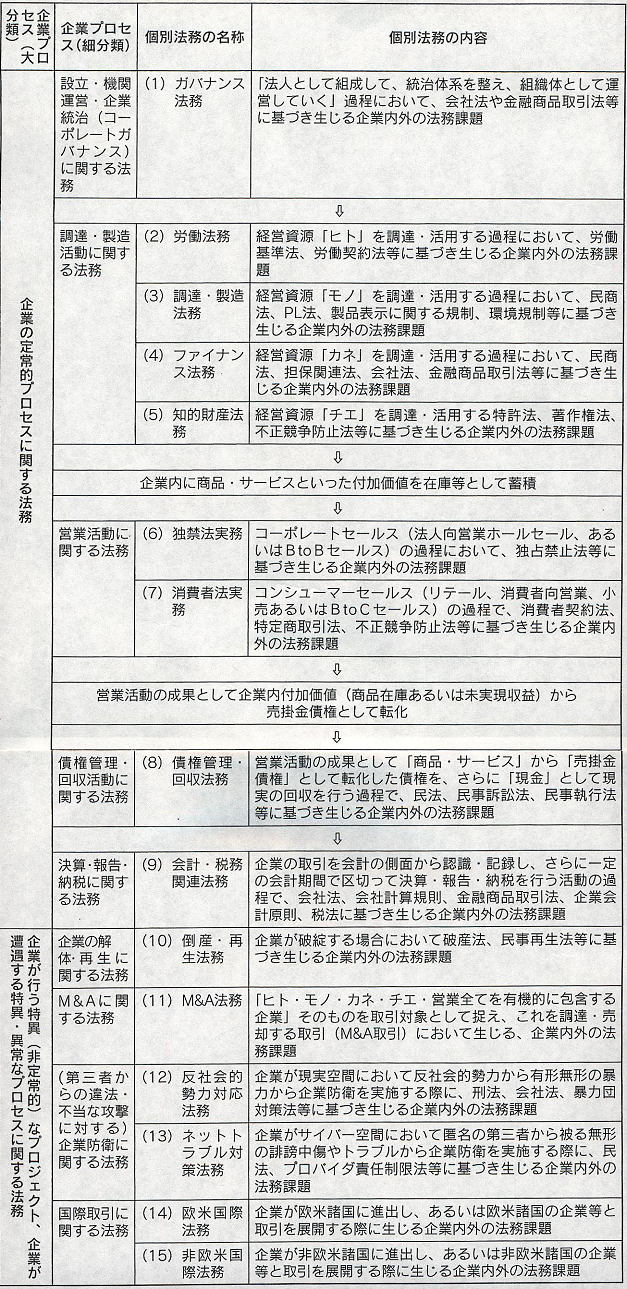

このような状況から、経済現象・ビジネス活動を主軸にして、相互に有機的に関連し、また、ときに同時多発的に発生する法務課題を統一的に把握し、企業活動に即応して的確に課題抽出・課題分析・課題整理をするためのモデルないしフレームワークが必要とされるようになりました。

運営管理コード:CLBP155TO156

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】

✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所