トラブルの認知・発見段階におけるネットトラブル予防対策のポイントとしては、まず、

「インターネットを利用した攻撃」

を迅速に認知し、発見することが重要です。

特に、

1 新規ビジネスの立ち上げ

2 新商品の販売

3 新サービスの開始

4 役員の変更

5 決算等、各種重要IRの後

6 業務提携・合併・新株発行等の重要事実の発生

7 就職活動時期

等の前後には、定期的に新商品の名称、企業名、役員名等で、インターネット上のキーワード検索を行う必要があります。

もちろん、かような作業を継続することは、企業にとって貴重な人的資源を割かれることにもなりますので、インターネット・パトロールを専門に行う業者に依頼する方法も考えられます。

一概には言えませんが、

1 料金体系が明示されている(インターネット上のウェブサイトでは、「御見積をします。まずはご連絡ください」といった表示が目立ちますが、見積を依頼しても料金体系が明示されていなければ、果たして「同じサービスを依頼する場合、どの企業が依頼しても常に同じ値段になるのか」がわかりませんし、他の業者と比較もできません)

2 機械による自動監視だけでなく、人による「目視」による監視も行われている(プログラムの向上により該当キーワードの検索パフォーマンスも向上しているようですが、わざと該当キーワードの一部が変更されている場合(例:「ワタナベ ツヨシ」→「ワタナヘ シヨツ」)等への対応には限界があるようです)

3 「必ず削除できます」といったことを必要以上に強調していない(プロバイダや掲示板の管理者等が策定する自主的な削除ルールによるか、法的手続によらない限り、書込み等を削除する方法はありません<無論、見えなくする方法はあります>。当該掲示板を格納しているサーバをハッキングして、不法に進入し削除する等といった方法は、法律により罰則をもって禁止されています)

といった点をチェックするのも良いでしょう。

また、企業内関与者の可能性も検討しなければなりません。

すなわち、新商品や新サービスに関する未発表の情報や企業内の不祥事等がインターネット上に漏出し、これが原因となって違法な書込み等が相次いでいるような場合には、企業内の者による書込み等であることを疑う必要があります。

従業員に守秘義務を課している企業であれば当該守秘義務違反の問題が生じますし、情報の取得態様如何によっては、不正競争防止法違反として刑罰に問われる可能性もあります。

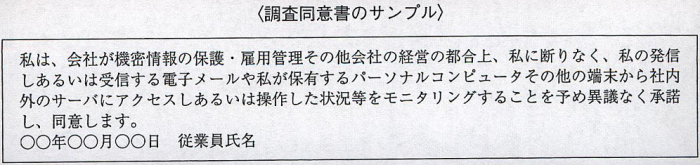

そこで、企業内にて調査委員会等を設置し、全従業員から

「調査同意文書」

等を入手し、ITの専門家の協力の下、徹底した調査を実施すべきです。

なお、たとえ、インターネット上に漏出した情報が企業内の不祥事を構成する可能性があったとしても、従業員が当該情報をインターネット上に漏出する行為は、それとは別の問題である、として対処する必要があります(当該「不祥事」自体は許容されるものではありませんが、従業員が認知した不祥事が事実かどうかはいまだ検証の必要がありますし、また、仮に不祥事が事実であったとしても、従業員の判断として、企業の自浄プロセスによる解決の可能性を頭ごなしに否定し、いきなり第三者に情報開示して企業を窮地に陥らせる行為に及ぶことは、法的には問題なしとできません)。

運営管理コード:CLBP610TO612

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】

✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所