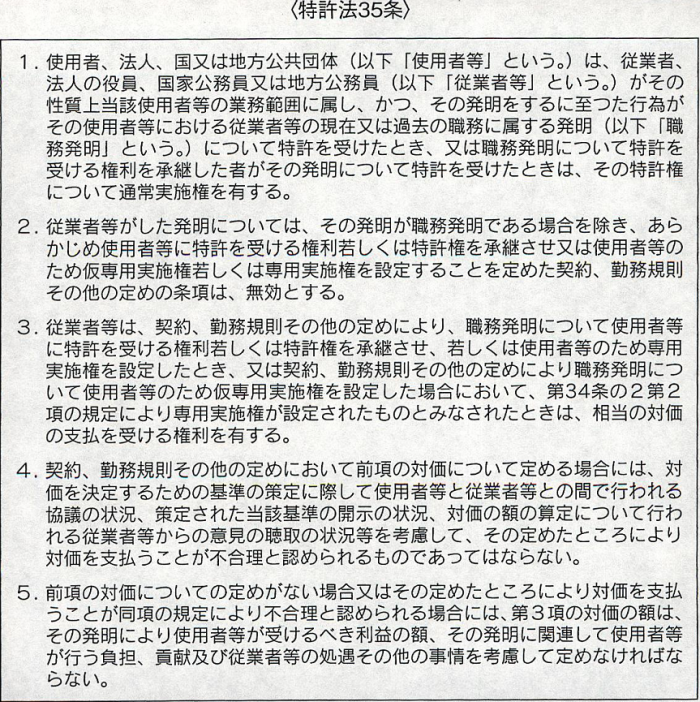

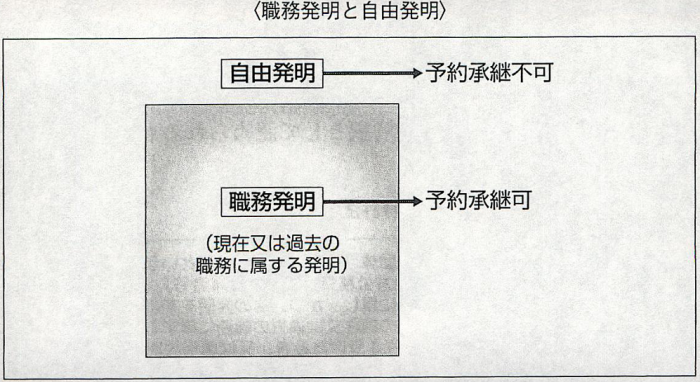

青色発光ダイオード事件で有名になった職務発明ですが、職務発明とは、企業の従業員等が職務上行った発明に関し、企業が、従業員から承継することを勤務規定などによってあらかじめ定めておくことにより、発明した従業員から職務発明の成果たる特許権を承継する制度で、特許法35条2項の反対解釈として認められるものです。

著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

職務発明に関しては、まず

「職務発明」

の範囲が問題となります。

すなわち、従業員が現在あるいは過去の職務と全く関係ない分野で、勤務時間外の活動により発明したものは、自由発明として、特許法35条2項は適用されず、同条項の規定どおり、企業は予約承継することはできません(契約、勤務規則等で自由発明を企業がもらい受けることを定めること自体できません)。

著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

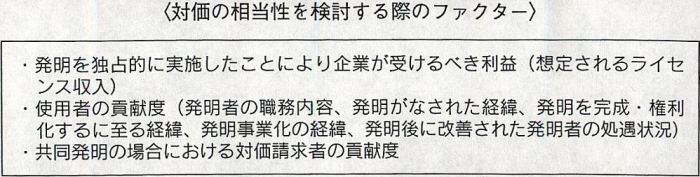

会社が従業員から職務発明を譲り受けた場合、会社は相当の対価を従業者に支払う義務を負います(特許法35条3項)。

なお、会社が従業員に対して

「相当の対価」

を支払って職務発明を譲り受ける方法以外に、職務発明を企業として利用する方法があります。

すなわち、特許法35条1項の規定どおり、企業が職務発明を通常実施するだけ(この場合、従業員が他社とライセンス契約を締結して実施することが可能になる)であれば、相当の対価どころか1円も支払う必要はありません。

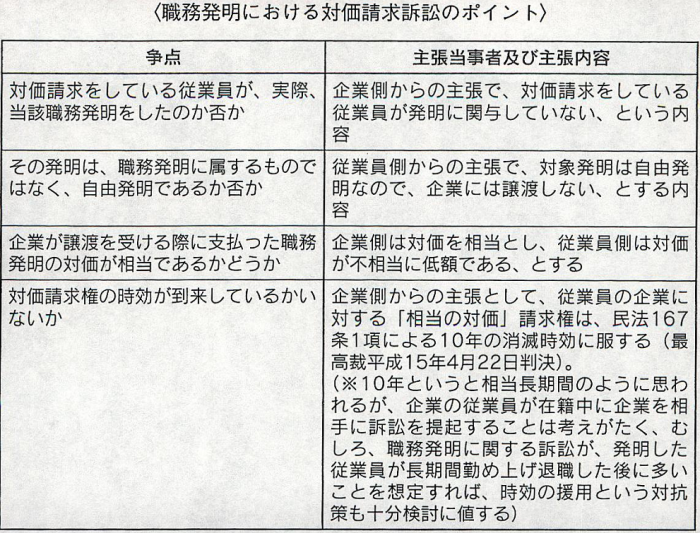

職務発明における対価請求訴訟ですが、企業側においても対価の見直しをしたからか、2004年を境にやや減少傾向にあります。

しかし、一旦訴訟が提起されると、企業経営に対する影響は甚大なものとなります。

その意味では、企業としては企業内従業者が職務発明についての対価請求訴訟を提起した場合における有事対応策も考えておかなければなりません。

一般に、職務発明における対価請求訴訟において争いとなるポイントは次のとおりです。

著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

なお、職務発明における対価請求訴訟が提起されるリスクを減らすための方策として、特許法35条4項に従い、企業と従業員との間でよく協議する、策定された基準を開示する、基準に基づき具体的対価額を算定するにあたっては従業員から意見を適正に聴取する、など、

「合理的」

な対価決定システムを企業内に構築することが考えられます。

著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

運営管理コード:CLBP379TO382

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】

✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所