1 活発化する国際取引

冷戦の終了に伴い、製品市場、労働市場、金融市場ともに世界の市場が単一化し、また、インターネットの発達により、大量のヒト・モノ・カネ・情報がスピーデイーに世界を行き来する時代が到来しました。

これにより、国際取引は増加の一途を辿っています。

質の面でも国際取引や国境をまたぐ事業は高度なものに発展しています。

債権や株式に対する国際投資、外国のマーケットでの資金調達、為替や金利差を用いた金融派生商品、ジョイントベンチャー、国際的M&A、クロスライセンスによる技術取引といった技術的に高度な国際取引が、今や日常的に行われるようになっています。

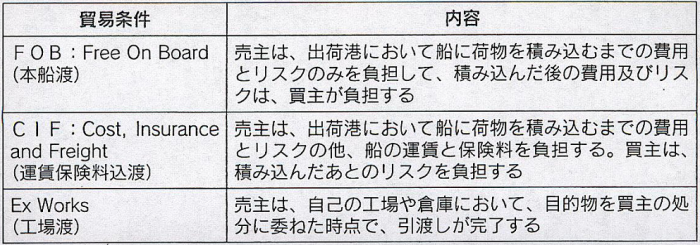

また、古典的な輸出入取引についても、商品や機器の輸出入だけではなく、設備・機器に技術を付加して輸出する取引、これにファイナンスを付加したベンダーフアイナンス取引、さらに複数の金融機関の参加を前提としたシンジケーション方式のプロジェクト・ファイナンスによるプラント輸出など、国際取引は日々発展を続けており、これを支援する企業法務(国際法務)についても高度の知見が要求されるようになってきています。

2 国ごとに全く異なる法の内容

以上のように世界市場は単一化され、国際取引は日々活発化しています。

ビジネスや会計の世界では、ヒト・モノ・カネ・情報の動きが国境をやすやすとまたぎ、言語の問題は別として、マネーや会計という共通言語で国際的なプラットフオームが形成されつつあることも事実です。

このような状況をふまえると、

「法律という分野においても、国境がなくなり、自由に取引できる環境ができるようになったのではないか」

という錯覚が生じます。

実際、法律を全く知らないビジネスパースンは、往々にして、世界に

「“国際所有権”とか“国際登記”とか“国際特許権”といった趣のものが存在し、債権や物権その他の法的関係を全て可視できる共通のプラットフォームがあるはずだ。国際取引における法律は、この種のツールを利用して、一元管理すればいい」

などといった安直な妄想を抱きがちです。

しかしながら、(ビジネスやマネー、会計と異なり)法律に関して、各国は、国際化の動きに一切関知せず、むしろこれに背を向けた姿勢を固持しており、それぞれ主権国家が独自性を貫く状態が続いています。

すなわち、国際社会における法秩序に関しては、主権国家という“巨大な暴力団”が、それぞれ、法律という“ナワバリ”を使って、領土という固有の“シマ”を排他的に堅持する状況が続いているのです。

このようなモザイク的な国際法環境は、世界が単一主権国家によって独裁される状況でも出現しない限り、永遠に続くものと思われます。

ある程度国際法務を経験された方であれば常識以前の話ですが、

「世界のあらゆるところで通用するオールマイテイーな法、としての国際法」

なるものは全く存在せず、一般に

「国際法」

と呼ばれるものの実体は、“シマ”ごとに異なるルールのハーモナイゼーションの手続ないし方法論に過ぎません。

一般的に、欧米先進国においては法律による統治がなされており、法律に従った行動をしていれば、予見不能な事態に陥ることは少ないといえます。

また、欧米先進国においては、日本の法令とその基本的哲学のレベルで異なる法令が存在することも少ないと思われます。

ただし、日本の法令とは大きく異なる制度が海外には存在することも事実であり、民事裁判における陪審制や懲罰的損害賠償の制度など、現地に進出する日本企業としては、その特性を十分に理解しておく必要があります。

したがって、国際法務においては、そもそも

「どの国の法律を用いて、当事者間の関係が規律されるのか」

が重要なポイントとなります。

運営管理コード:CLBP618TO619

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】

✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所