1 迅速かつ適切な決断の必要

企業の破綻は急激に発生するものばかりではなく、相当以前の段階において、その兆候が出ていることがあります。

経営者及び法務担当者は、財務担当者と情報を共有し、問題が生じた場合には、即座に弁護士、会計士、税理士等の専門家らとともに自らが採用しうるメニューを検討し、傷口が大きくなってしまう前に、適切な対応策を採用するというのが、対応の基本となります。

2 失敗例

(1)再建の時機を逸するケース

銀行が新たな融資を渋って資金繰りに問題が生じた場合、

「甘い返済の見通しのもと、経営者の家族や親戚を保証人として貸金業者等から借り入れてその後返済不能となり、遅まきながら専門家に相談した時には、既に、保証人ともども、破産以外の道がなくなっている」

というケースが往々にして見受けられます。

高利の貸金業者等からの借り入れは、一時的なその場凌ぎの対応策にすぎないばかりか、折角の再建のチャンスを自ら放棄してしまうことにもなりかねません。

高利で新たな融資を受ける際には、

・当該融資を確実に返済できる事業計画があるのか、

・その他に私的整理などの再建方法はないのか

等について、十分な検討を行うべきです。

(2)不適切な(自称)専門家に相談し、傷口を広げるケース

弁護士等の専門家へのアクセスが乏しい企業の場合、知人等に紹介された

「コンサルタント」

と称する者たちに、藁にもすがる思いで相談して当該

「コンサルタント」ら

を財務顧問などとして迎え入れるケースがあります。

これが功を奏するのであればいいのですが、

「法律の専門家」

「破産の専門家」

と言いながら、実際には法的にブラックないしはグレーな行為を実施して、その結果、却って傷口を広げ、会社や債権者により大きな損害を与えてしまうケースも多々見受けられるところです。

このような場合、会社にとって貴重な再生原資が無駄なことに使われ、結局、会社の死期を早めただけ、という結果に終わる可能性もあります。

したがって、専門家の選定に関しては、慎重に行うべきといえます。

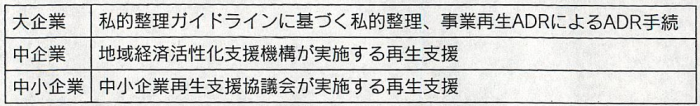

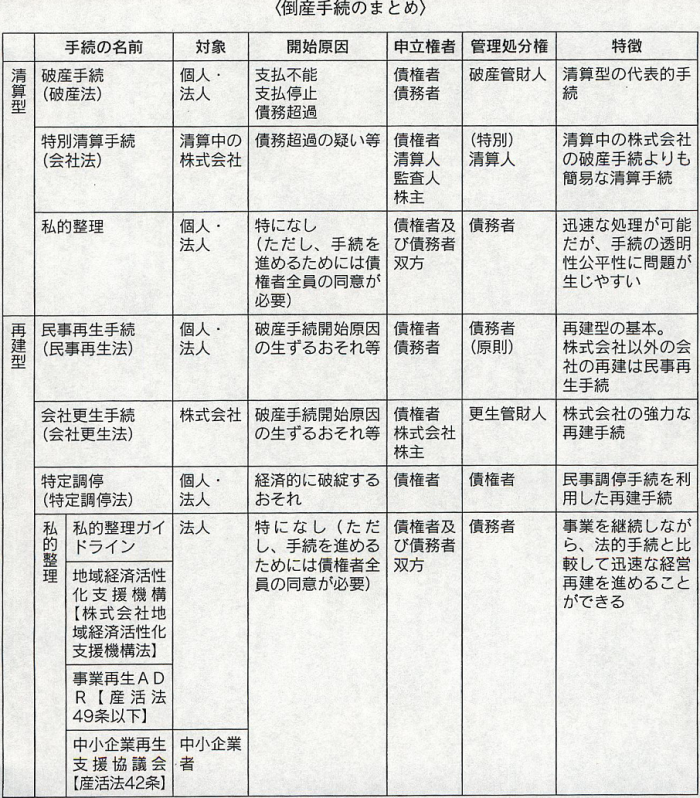

(3)再生型私的整理のメリットとその代償の覚悟

民事再生や会社更生などの法的整理においては、それらが再生を目指すための手続ではあるものの、世間からの

「倒産」

のレッテルを逃れることは難しく、ブランドイメージが棄損されることから、従前の取引先や消費者からの取引の敬遠ないし拒否などが発生しやすくなり、企業価値の大きな低下は避けがたいのが現状です。

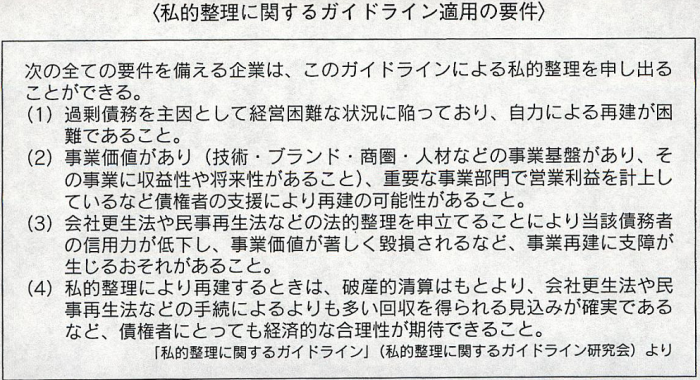

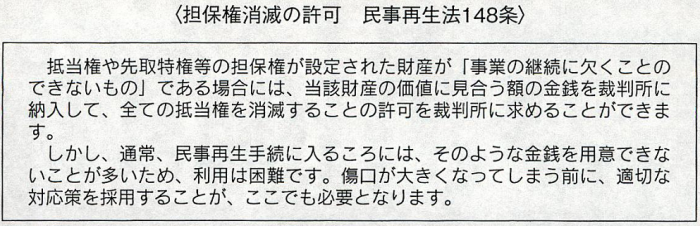

その点、私的整理においては、法的整理と比較すれば、このような事態が発生するリスクが相対的に低いため、企業価値の低下をより防ぐことが可能となる点がメリットといえます。

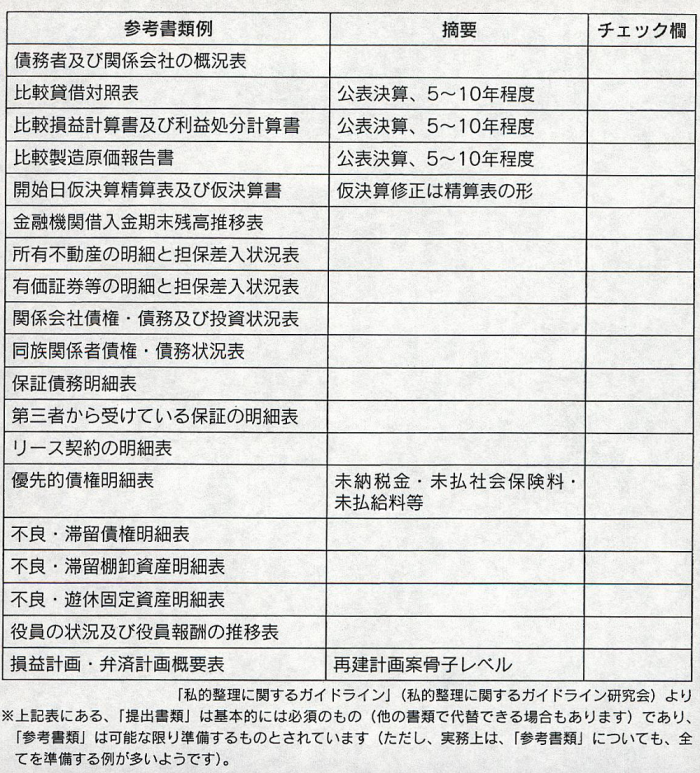

ただし、私的整理を実行するためには、経営者自ら経営責任をとり、私財を投じて一部弁済や私的整理に必要な費用を負担するなどしつつ、全債権者に対して財務状況を説明して、リスケや債権放棄を要請・説得していく必要があり、これは経営者にとって、非常に大きな負担となります。しかし、私的整理のメリットを享受するためには、どうしても必要な代償です。

再生型法的整理や、清算型の手続に移行することを防ぐためには、経営者自ら、この点について覚悟しつつ必要な対処をすることが、対応の基本となります。

運営管理コード:CLBP506TO509

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】

✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所