4 審査官への対応

審査段階で企業側のアピールをしても、それで審査が止まることはまずありません。

しかし、審査当初から積極的に企業側のスタンスをアピールすることにより、一種のプレッシャーを審査官に与え、

「この企業は手ごわい。あまり雑に審査を進められない」

と感じさせることにより、審査手続を全体として適正かつ謙抑的に行わせることや、審査後警告・注意・打ち切りによる終了も期待できます。

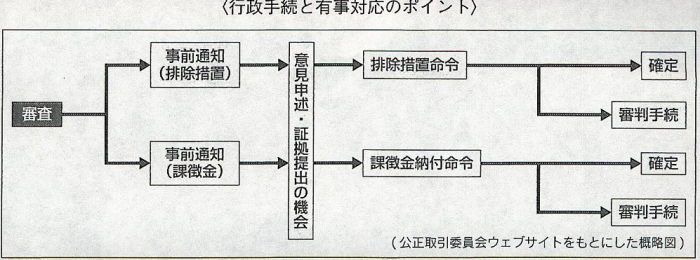

無論、排除措置命令や課徴金納付命令の事前手続に進む場合であっても排除措置内容や課徴金額が軽減されることにもつながります。

また、当初から理論的で有意な反論を一貫して行うことは、後に審判手続や訴訟手続に移行した場合に、審判官や裁判官の共感を得るという形で、良い効果を発揮することも十分あり得ます。

なお、呼び出しを受けた従業員には、

「審査官に対して、自分が供述したとおりの供述録取書を作成させること」

がゴールであることを認識させることが重要となります。

審査官に企業としての正しい認識を理解していただくべく、積極的に実態や実情の理解のための事実を語ることは推奨されますが、偽証を教唆することなどは言語道断であり、かえって別のトラブルを招き、企業にとって百害あって一利なしです。

審査官としては、自らの職務的使命に燃えるあまり、極力違反事実を違反企業の者から自発的に述べさせようとし、自分たちのシナリオどおりの供述録取書を取ろうとする傾向にあります。

「審査官が無理に彼らの作文に署名をさせようとする場合には、あくまで署名を拒否し、一旦その場から帰るべきことをきちんと述べる」等、

弁護士を通じて取調べにおける対応等を事前にブリーフィングしておく必要もあります。

5 供述の再現

審査官の取調べを受けた従業員については、その日のうちに供述録取書の内容を再現させるべきです。

これは、時の経過とともに記憶が薄れるからです。

1日再現が遅れれば記憶された事実の信用性は50%低下し、2日再現が遅れれば75%信用性が低下する、といっても過言ではありません。

再現にあたっては、本人の作成した報告書を待つのではなく、弁護士等専門家からの聞き取り聴取方式でまとめていくことが適切な場合もあります。

すなわち、記憶が不確かな部分があることも多いので、このような場合は法律のポイントをわかる専門家とのやりとりを通じてはじめて正確な再現が可能であるからです。

供述録取書再現のメリットですが、まず第一に、審査の方向性や事案の争点の全容を解明することにあります。

また、第2に、企業にとって不利な供述録取書は審判や訴訟に出てこず、審査段階で握りつぶされることもあり得ますので、どのような証拠が審査官の手元にあるかを把握しておく点にもメリットがあるのです。

運営管理コード:CLBP420TO422

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】

✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所