企業法務の定義について、諸説あることは理解しております。

1ついえることは、法律で明確な定義があるわけでもなく、いまだ学説が固まっているわけではなく(そもそも、企業法務について、学説や理論自体が存在せず、私を含めて、学者や実務家が、それぞれ勝手気ままな考え方を述べている、極めて未熟な分野です)、その意味では、私の定義も含めて、

「どれも正解であり、どれも不正解でもある」

と言い得る状況です。

その意味では、企業法務をどのように定義するかは、各々の選択課題でもあるのですが、経営者と法務部員間、法務部員と弁護士間、その他、企業法務に携わるステークホルダーズにおいて、定義によって補足されるべき内包と外延において齟齬が生じず、錯誤や誤解が生じていなければ特段の選択基準はなかろう、と考えます。

私としては、私が作った

「企業法務とは、『企業経営・企業活動に関連して生じる法的脅威に対する安全保障活動全般のマネジメント』を指す」

という定義がもっともしっくりくるのではないか、と考えています。

以下、この「企業経営・企業活動に関連して生じる法的脅威に対する安全保障活動全般のマネジメント」という定義を、因数分解的に各要素還元してその内包を吟味していきます。

1 「企業経営・企業活動に関連して生じる」

まずは、どのような活動に関する法的脅威か?という点についてです。

これは、「企業経営・企業活動に関連して」と限定されています。企業経営・企業活動は、商売や金儲けとは少し違うニュアンスを含みます。

商売や金儲けというのは、個人営業として行うものを包摂します。

専業主婦がメルカリで不用品を売って儲けるのも商売・金儲けです。

しかしながら、企業法務ではこの種の法律問題は扱いません。

なぜなら、このような個人営業として行う商売や金儲けは、企業経営・企業活動とは異なるからです。

「企業経営・企業活動」も、別に高尚で公益的なことをやっているわけではなく、その本質は「営利活動」であり、平たくいえば、「商売や金儲け」です。

では、「企業経営・企業活動」と 「個人営業として行う商売や金儲け」とどこが違うか、というと、「個人として行うか」、「組織として、チームとして、有機的一体的に『ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワン』として、行うか」という点で違います。

犯罪でも単独犯と共同正犯では、犯罪成立上の取扱い方も異なります。単独犯においては「自己責任原理」が貫かれますが、共同正犯においては「一部実行全部責任」として「個人としてはやってもいない犯罪まで責任を背負わされる」という乱暴な取扱が正当化されます。これは、共同正犯の方が、単独犯と比べると、遥かに犯罪成功の可能性が高く、反社会性・凶悪性が高いからです。

商売や金儲けも同じです。

「個人営業として行う商売や金儲け」 と違い、「人・モノ・カネ・チエを有機的に集積して一体的人格と化した、巨大組織」たる企業(たいてい株式会社という法人形態によって行われます)により金儲けを行う企業経営は、個人営業とは全く違うレベルにおいて、安全かつ効率的な金儲けを可能とします。株式会社制度が人類社会最大の発明と言われる所以です。

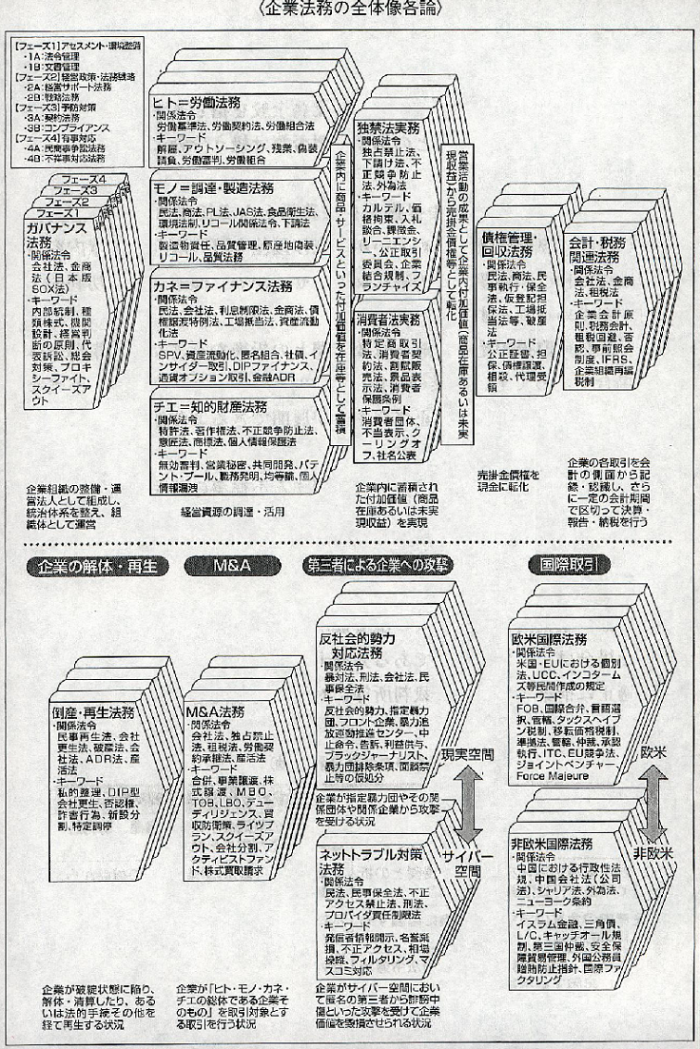

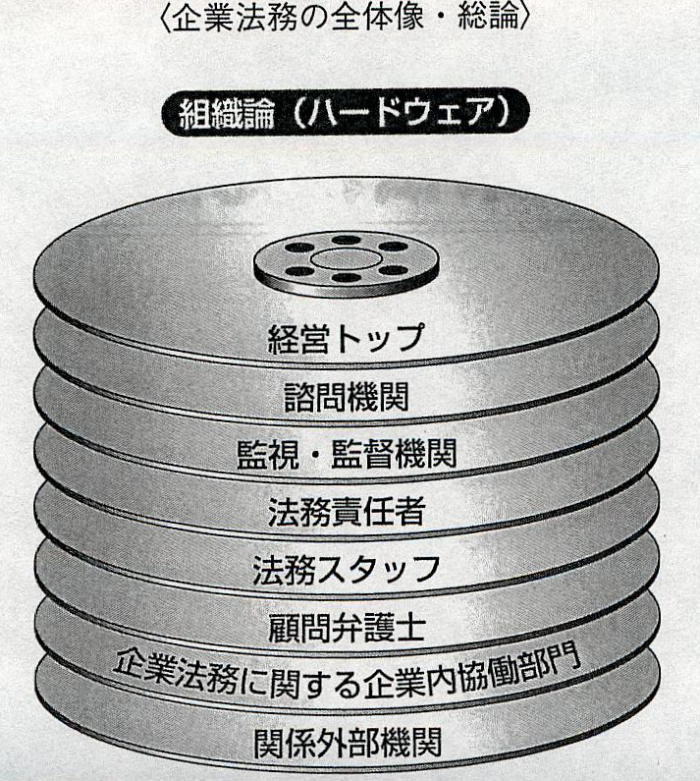

すなわち、企業、すなわち営利法人たる株式会社は、「頭(カシラ)を決め、掟(オキテ)を定め、下の連中に掟を守らせる」という組織としての有機的活動前提を整えた上で、ヒト・モノ・カネ・チエといった資源を調達・運用・廃棄や組み替えを行い、企業内に蓄積した付加価値(商品やサービス提供システム)をカネに替え、企業内に蓄積した富を、ステークホルダーに還元・分配していく、という活動を大規模かつ組織的かつ永続的に展開しますが、これが企業経営・企業活動とも言うべきものの実体となります。

そして、企業経営・企業活動には、個人営業とは異質の、組織活動特有のリスクや脅威が生じます。

2 「法的脅威に対する」

そして、企業法務が対象とするのは、

「法的脅威」

です。

地震や災害といった物理的脅威への予防・被害軽減・対処は、企業法務の所掌外となります。

実際、弁護士はじめとした法律の専門家は、防災の専門家ではありませんし、地震や災害の際に、先頭に立って避難誘導するスキルももっていませんし、災害時の復旧活動に出しゃばると、かえって、自衛隊の邪魔になるだけです。

もちろん、

「経営上の脅威」

も含みません。

モノが売れない、客が来ない、アテがはずれた、カネがない、借金が減らない、景気が悪い、といった問題は、弁護士も法務部も全く解決できません。

というより、そもそもこういった問題が解決できるのであば、弁護士や法務部員をやめて、とっとと起業して、大金持ちになっています。

とはいえ、暴力団の脅威や、税務署や規制当局からお咎めを受ける脅威、また、

「経営が立ち行かなくなったので借金を合法的に減らすなり、一部チャラにして助けてもらいたい」

といった、法律の力を用いて除去・解決・改善・緩和しうる脅威課題は、すべて、

「法的脅威」

として捉えることが可能です。

3 「安全保障活動全般の」

そして、

「安全保障活動全般」

ですが、こちらは想像以上に非常に幅広い活動を含みます。

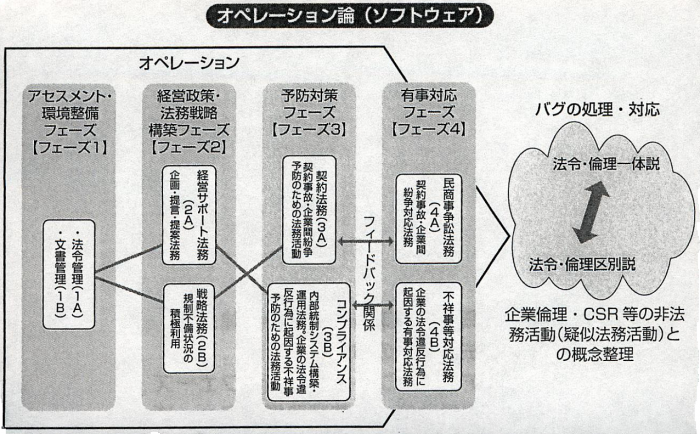

事件処理、トラブル対応といった有事対応も含まれますが、危機予防や紛争予防も含まれます。

また、法的脅威をきちんと把握した上での、事業上の意思決定を行うこと(戦略的意思決定支援のための経営政策法務)や、仮に、

「脅威」

が存在したとしても

「制御可能な脅威」

であれば、積極的にリスクテイクして、企業活動を展開するようなアグレッシブな事業構築支援(戦略法務)も定義に含まれます。

さらに、法的脅威に対する日常的な認知と警戒を不断に行うことも含まれます。

すなわち、

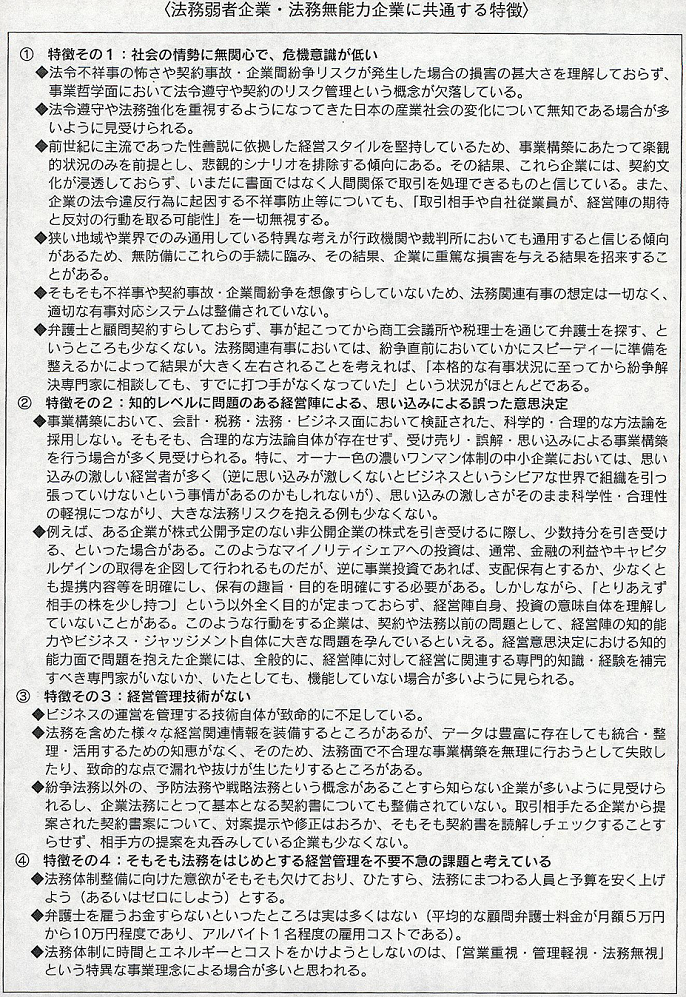

「法的脅威など一切存在しないし、当社には無関係」

という

「楽観バイアスによる平和ボケ」

を克服し、企業内外に存在する

「法的脅威」

を、

鋭く感受し(不安に感じ)、

クリアに認知し(発見・特定し)、

発見し特定した「法的脅威」を、具体化・見える化・カタチ化・言語化・文書化して共有し、

自社の置かれた状況について、ゲームルール・ゲーム環境・現実的相場観といった点からリアルに把握し、

「法的脅威」への対処方針を具体的なゴールとしてデザインし、

ゴールに至る道筋に存在する課題を抽出し、

課題克服のための選択肢を創出し、

プロコン分析に基づき、トップが判断した選択肢を実施し、脅威を回避し、低減させ、効果的に制御できるよう働きかけを行う、

といった活動をも捕捉します。

国の安全保障活動が、

「空母を派遣し、戦闘機を飛ばし、ミサイルを打ち込み、軍隊を派遣するといった古めかしい暴力的活動」

のみならず、

「外交や、インテリジェンスといった、知的でソフトでスマートでエレガントな活動をも包含する、幅広く、奥行き深い活動」

をも包含するように、現代の企業法務も、

「企業の内外をとりまく法的脅威に対する多種多様な広汎な働きかけの手法」

を、幅広く、奥行深く取り込んで理解すべきと考える次第です。

4 「マネジメント」

最後に、 『企業の法的脅威に対する安全保障活動全般のマネジメント』 という定義の

「マネジメント」

という部分です。

これは、主に、企業経営陣あるいは企業内の法務部において、もっとも意識が欠けており、かつ、もっとも意識しなければならない観点です。

企業法務活動も

「マネジメント」

である以上、目標を設定し、その目標を達成するために組織の経営資源を効率的に活用するものでなければなりません。

ところが、

「企業の法的脅威に対する安全保障活動」

というものについては、病理性と非常識性と不確実性が高いため、なかなか目標を設定しがたく、かつ、経験値が欠如し展開予測能力を喪失した経営陣が恐慌に陥り、冷静な対処知性を欠如している状態で、事態に臨もうとするため、費用対効果の概念を度外視した過剰な対応に陥りがちです。

結果、脅威は克服できたが、振り返ったら、

「1万円札を5万円で買った」

ような、コスパの悪い資源動員をしてしまっていた、という例も少なくありません(私のクライアントが愚痴をこぼしていた例でいうと、労働紛争で、100万円の請求に対する弁護活動で、250万円請求されたことがあり、だったら、最初から請求丸呑みにしてもよかった、という話があります)。

無論、名目上の脅威は僅かな損害賠償請求事件であっても、当該請求を受諾することが蟻の一穴を崩すように、ドミノ倒し的に同種請求の連鎖的波及を生じる場合や、企業としてのアイデンティティが問われるような事件については、実際の事件の経済的価値は、貴重でかつ高額なものである、ということがあるかもしれません。

とはいえ、だからといって、目的も明確にせず、費用対効果検証もなく、ただただ、脊髄反射の如く、感情の赴くまま、資源動員を過剰に行う、という

「マネジメント」の喪失を

正当化することにはなりません。

また、企業法務活動については、そもそも正解なき課題への取組であることから、

「効果」を定量的に測定しにくく、

また、

「品質」や「価格」とのバランス

もブラックボックス化されがちです。

さらに、発注する企業側にリーガルサービスの取引リテラシーがないことから、取引情報の非対称性が顕著になりがちで、結果、

「規模やブランド」

で選択する方向に陥りがちです。

結果、対処方針も、

「提案する人間の“レベル”」

ではなく

「提案する人間の“ラベル”」

で判断してしまい、

「迷ったら高い方を買っておけば安心する」

という、世間知らずの金持ちの愚かな買い物と同様の失敗を犯しがちとなります。

すなわち、観光バスが提携している土産物屋に無目的に立ち寄り、

「一体何を買いたいのか、相場観がどうなのか」

を明確にせず、提案してきた土産物屋の主人のアドバイスにしたがい、

「迷ったら一番高いものを買っておけば安心する」

という愚劣なバイアスにしたがい、結果、

「使う意図も目的もはっきりしないゴミやガラクタの類に大金を投じてしまう」

ような、推奨できないサービス調達をするリスクが生じうる、ということです。

弁護士への依頼も、煎じ詰めれば、単なる外注・購買活動の一種であり、当然ながら、しっかりとした外注管理、調達管理を行うべきです。

すなわち、

調達目的を明確にし、

費用対効果を意識し、

(ラベルやブランドではなく)機能的・経済的な競争調達(価格と品質の両面で、シビアにドケチに、具体的に確認しながら、賢い買い物をする)を実施し、

調達した後も、当初の計画どおりのサービスが行われているか、しっかりとフォロー、管理すべき(サボっていないか監視をし、サボりや手抜きに対して必要な嫌味を述べる)

ということを行うことが必要です。

以上のとおり、企業法務は、

企業の法的脅威に対する安全保障活動全般であり、

この活動を経済合理性に基づき「マネジメント」する、

ということがその定義内容となります。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】

✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所