1 危機管理における最重要課題

「企業法務とは、『企業経営・企業活動に関連して生じる法的脅威に対する安全保障活動全般のマネジメント』を指す」

わけですが、さらに簡潔に述べれば、

法的リスクに関するリスク管理・危機管理

という言い方もできます。

では、リスク管理・危機管理において最も重要なプロセスはどのようなものでしょうか?

リスクや危機をなくすことでしょうか?

リスクや危機の予防でしょうか?

リスクや危機の回避でしょうか?

リスクや危機の転嫁でしょうか?

リスクや危機への対応でしょうか?

リスクや危機を制御する努力でしょうか?

リスクや危機を出来るだけ小さくする営みでしょうか?

リスクや危機を受け入れ(リスクテイク)、乗り越えることでしょうか?

リスクや危機が現実化した場合のダメージ想定とダメージコントロール(損害軽減化)計画の立案でしょうか?

リスクや危機が現実となってしまったことを受け容れ、発生し、現実化してしまったリスクやダメージについて働きかけ、「大事を小事に、小事を無事に」するための努力を尽くすことでしょうか?

リスク対策や危機対策のチーム作りや専門家の招集(ヒトの問題への対処)でしょうか?

リスク対策や危機対策の予算を確保すること(カネの問題への対処)でしょうか?

リスクや危機に効果的に対処するための知見・経験・スキルや当該知見・経験・スキルを保有する専門家を調査・発見し、これらを実装すること(チエの問題への対処)でしょうか?

いずれも、リスク管理や危機管理にとって、必要なアイテムであり、“そこそこ”重要かもしれませんが、“最も” 重要とまではいえません。

リスク管理・危機管理において、“最も”重要なことは、言われてみれば当たり前のことですが、リスクや危機を発見し、特定することです。

「見えない敵は討てない」

という軍事上の格言がありますが、リスクも危機も見えていなかったり、ぼんやりしたままでは、どんなにあくせく、一生懸命、リスクへの対応(予防する、最小化する、回避する、転嫁する等)したところで、空回りするだけです。

ゴールデザインを明確にせず、とにかくアドホックに対処することを

「フォアキャスティング」

といいます。

英語で表現すると、なんだか格好良く響きますが、要するに、行きあたりばったりの出たとこ勝負であり、

「何もしないより、何かした方がマシ。何かしていれば落ち着く」

「下手な鉄砲数撃ちゃ当たる」

的な、愚劣な空回りと同義です。

危機管理もリスク管理も、だいた切羽詰まった状況で行う場合が多く、

「有限で、かつ、希少な資源や時間や冗長性や機会」

がどんどん奪われる状況下での営みとなることも多く、無駄な動きなどやっている暇はありません。

したがって、

「バックキャスティング」、

すなわち、精緻な展開予測と現実的なゴールデザインを前提に、そこから逆算して、最短距離で効率的な段取り設計をして、合理的な試行錯誤をしていく、という手法によらなければなりません。

そのためには、まず、展開予測の前提となる、現状の認知(メタ認知と呼ばれる、客観認知・俯瞰認知)と現状の正しい評価・解釈が必須となります。

その意味では、リスクや危機の発見や特定という営みがもっとも重要です。

ところが、これが非常に難しいのです。

したがって、法務担当者として、ビジネス活動や企業運営から、ミスやエラーといった軽微な綻びを見出し、そこからリスクに成長・増殖し、さらに危機(重大インシデント)に発展する状況の発見・推定・想像・特定・具体化・予測を行うスキルが必須になります。

2 日本の産業界においては、法務リスクを効果的に発見・特定できている企業はほとんどない

しかし、残念ながら、日本の産業界においては、法務リスクを効果的に発見・特定できている企業は皆無といっていいほどです。

その原因ないし理由としては、

(1)正常性バイアス・楽観バイアスの存在

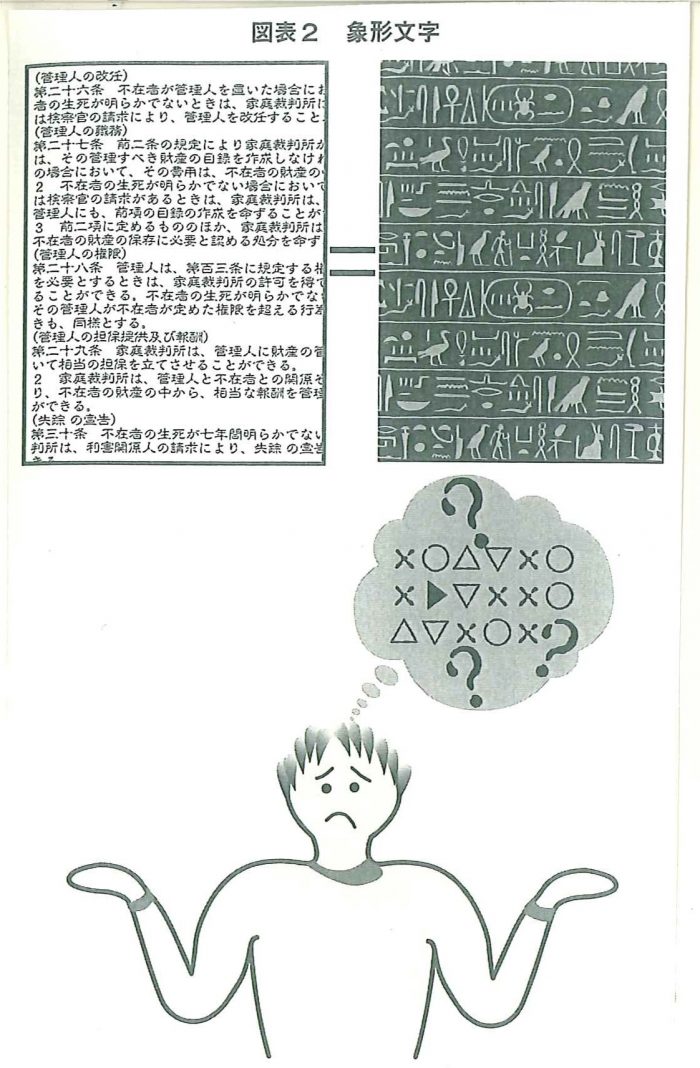

(2)そもそも法律自体、理解しがたいし、よくわからない。というか、読む気も失せるようなインターフェースである

ということが考えられます。

そして、ある意味、上記のような克服すべき状況ないし有害環境があるからこそ、企業法務担当者としての価値や役割が見出されるのです。

逆にいえば、企業法務担当者としては、

(1)正常性バイアスや楽観バイアスを克服して、正しく危険を感知し、発見し、特定できるこ

(2) 「法務リスク」において、リスクや危機の根源となっている「理解しがたいし、よくわからない。というか、読む気も失せるようなインターフェースである」法律を正しく理解し、これを咀嚼し、経営幹部に対してしびれるくらいわかりやすくフィードバックする

というスキルを実装しなければ価値がない、ということになります。

もちろん、自分自身で上記を成し遂げられればいうことはありませんが、会社の予算を使って、会社の外部資源である顧問弁護士を競争調達して、合理的・戦略的に外注管理して効果的に使いこなし、上記スキルを実装し、あるいは課題実現してもいいのです。

3 予防段階にいても最重要課題となる「法務課題の発見、特定」、そして、これらの「理解」

「『法的リスクを現実化させないこと』を目的とする『予防法務』こそが、臨床法務や事故対応法務よりはるかに重要である」

という認識が、昨今、企業関係者の間で広まってきています。

特定の取引や契約について、

「個別具体的法的リスクを現実化させないことを目的とする予防法務」

が、契約法務といわれるものです。

そして、

「企業組織運営全体の法的リスクを現実化させないことを目的とする予防法務」

については、コンプライアンス法務あるいは内部統制構築法務、といわれます。

しかし、上場企業ですら、

「企業不祥事」

によって経営が傾く実例が多々存在することからもわかるように、

「予防法務」

を現実に効果的に実施する能力や環境にある企業はわずかしかありません。

ここで、一昔前、

「不適切会計(実体は粉飾ですが、“粉飾”、という言葉は、それこそ不適切である、という社会的コンセンサスがあるようですので、これに倣います)」

で有名になった大手上場企業東芝に関して、同社がさらなるミスで債務超過・東証二部降格に至った事件に関する報道を検証してみましょう(2017年2月21日付日本経済新聞「もう会社が成り立たない」~東芝4度目の危機 (迫真)~より抜粋)。

(引用開始)

会長の志賀が

「WHで数千億円の損失が発生するかもしれません」

と報告すると出席者は声を失ったという。ようやく

「もう減損したはずでは」

との問いが出ると

「別件です」。

社長の綱川は

「何のことなのか理解できない」

と繰り返した。

WHが15年末に買収した原発の建設会社、米CB&Iストーン・アンド・ウェブスター(S&W)でただならぬ出来事が起きた。

105億円のマイナスと見ていた企業価値は6253億円のマイナスと60倍に膨らんでいた。「買収直後に結んだ価格契約が原因」

と、ある幹部は打ち明ける。

複雑な契約を要約すると、工事で生じた追加コストを発注者の電力会社ではなくWH側が負担するというものだ。

原発は安全基準が厳しくなり工事日程が長期化した。

追加コストは労務費で4200億円、資材費で2000億円になった。

問題は担当者以外の経営陣が詳細な契約内容を認識していなかったことにある。

米CB&Iは上場企業で、原子力担当の執行役常務、H(57)らは

「提示された資料を信じるしかなかった」

と悔しさをにじませるが、会計不祥事で内部管理の刷新を進めるさなかの失態に社内外から批判の声がわき上がった。

出典は、 日経新聞2017年2月21日付記事 「もう会社が成り立たない」東芝4度目の危機 (迫真)

参考:00627_ビジネス社会における機能的識字能力欠如(機能性文盲)問題

上記記事をみていただければおわかりかと思いますが、

「課題が発見されないこと」

の恐ろしさが明確に書かれています。

東芝の当時の経営陣が、もし、課題、すなわち、このM&Aの法的リスクを正しく理解・認識していたら、漫然と放置することなく、何らかの対処を取っていたはずです。

契約上、買収したWHの債務を負担しないような取り決めをしておく交渉をしたはずですし、最悪、債務負担が免れないようであれば、ディールブレイク(交渉破談)として、M&A自体をやめてしまってもよかったはずです。

回避行動を取る前提として、予見や認識の段階で、躓いていた、というのがこの事件の本質です。

「リスクや課題を知るなんて簡単だし、誰でもできる」

そう思われている方は多いかもしれませんが、実際は、天下の国際的大企業の東芝(ただし、当時の東芝。その後は東証二部に降格したので「天下の国際的大企業」といえるかどうかは微妙)の経営陣であっても、

「リスクや課題を知る」

程度のことすら、まったくできていなかったのです。

多くの医者(外科医を除く)がやっているのは、病気を治すことではありません。

病気を治すのは、薬であり、薬剤師です。

医者がやっているのは、病気を発見し、特定する作業です。

「課題を発見・抽出・特定する」

のは、

「課題そのものを処理する」

よりも、実は、非常に重要で高度な業務なのです。

課題が明確に特定され正しく認識されていれば、契約取引も、企業運営も、大過なく進められ、成功します。

逆に、大きなプロジェクトにおいて、

「特に、課題らしき課題は見当たらない」

という状況は必ず失敗に終わります。

参考:00092_苛酷な社会を生き抜くための「正しい非常識」21_(6)「目的の発見・特定・明確化」の次に大事なことは、「課題や障害の発見・特定・明確化」_20191220

4 リスクや課題の発見特定を阻害するもの-正常性バイアス・楽観バイアス・常識

我々の脳内には、リスクや課題の効果的発見・認知・特定を阻む

「有害な情報解釈機能」

が巣食っています。

正常性バイアスや楽観バイアスといわれるものです。

さらにいえば、

「常識」

自体、効果的なリスク発見を阻害します。

常識とは、物心つくまでに身につけた偏見のコレクションを指します。

参考:

00098_苛酷な社会を生き抜くための「正しい非常識」27_(12)大きな仕事をするのに、常識は有害です_20200520

参考:

00014_人生をうまいこと送るためのリテラシーその1:「常識とは偏見のコレクション」

「人は皆、法を守る」

「企業においては、皆、あらゆる法を守り、健全に活動している」

いずれも、

「致命的に誤った偏見」

であることは、

01634_企業法務におけるリーガルマインド

で詳述しているとおりです。

5 リスクや課題の発見特定を阻害するもの-霞が関文学や霞が関言葉

さらに、法律の無知や無理解が、法的リスクの正しい認識・解釈を阻害します。

そもそも、

「法律は、常識とは無関係に、特に、経済人・企業人のバイアスの塊である『経済常識』『経営常識』『業界常識』と、むしろ対立する形で作られ、遵守を強制される」

という前提が存在します。

参考:

00686_企業経営者のココロとアタマを分析する:「商売の邪魔」としての法律

その意味では、

「自分の常識なり感覚なりを信じる経営」

「迷ったら、横をみて(同業者の常識と平仄をあわせる)、後ろを振り返る(これまでやってきたことを踏襲すれば大丈夫と楽観バイアスに依拠する)経営」

が一番危ない、ということになります。

そして、さらに、

「法律」という「特殊で難解な文学」

が、経営陣の法律の無知・無理解に拍車をかけます。

「霞が関文学」

という文芸ジャンルがあるのをご存知でしょうか。

これは

「霞が関言葉」

を用いた文書成果である、法令用語を指します。

この霞ヶ関言葉とは、お役人たちが使うような、

「ありふれたことを滑稽なほどまわりくどく、もったいぶって表現する言葉」

と定義されています。

| 日常用語 | 霞ヶ関言葉 |

| ゴミ | 一般廃棄物 |

| ビジネス街 | 特定商業集積 |

| これから農業をやりたい人 | 新規就農希望者 |

| マザコン | 過度な母子の密着 |

| 外国語ブーム | 語学学習意欲の高まり |

| クビになって職探しをしている人 | 非自発的離職求職者 |

| みんな勝手にやればいい | 各主体の自主的対応を尊重する |

| 簡単な英会話ができるようにする | 外国人旅行者への対応能力を整備する |

| 普通のサラリーマンは家が買えない | 平均的な勤労者の良質な住宅確保は困難な状況にある |

| 転職しやすくする | 人的資本の流動性の拡大のため環境整備を行う |

| エレベーターを入れる | 円滑な垂直移動ができるよう施設整備を進めていく |

| 家が狭くて子供が作れなくなっている | 住宅のあり方が夫婦の出生行動に大きな影響を与えている |

(出典:『中央公論』1995年5月号、イアン・アーシー著「『霞が関ことば』入門講座(前篇)」93ページ を元に筆者が作成)

例えば、

====================>引用開始

販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条から第九条の三までにおいて「申込者等」という。)は、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。

<====================引用終了 |

という漢字がやたらと多い言語のカタマリを提示すると(これは、訪問販売における契約の申込みの撤回について定めた特定商取引法9条1項の条文です)、

これをみた企業の役職員の頭の中に投影されるのは、

となっている可能性が大きいです。

すなわち、法律という

「特殊文学」

は、普通の日本人が普通の日本語として、決して理解できないように作られているのです。

経営ないし企業運営は、常識ではなく、法律にしたがって行わなければならない。

しかし、当該法律自体、無意味な象形文字の羅列のようにしか表現されておらず、決して理解できるようなシロモノではない。

にもかかわらず、自分は

「ルールは理解している」

「法を犯しているはずなどない」

と盲信している。

そんな状況にある企業や組織がかなりの数存在します。

参考:

00635_霞が関文学・霞が関言葉

6 一見正常で問題なさそうに見えるビジネス活動や企業運営から、ミスやエラーやリスクや危機といった「リアルにヤヴァくなりそうな法務リスク」をピンポイントで効率よく発見するスキルの身につけ方

では、一見正常で問題なさそうに見えるビジネス活動や企業運営から、ミスやエラーやリスクや危機といった

「リアルにヤヴァくなりそうな法務リスク」

をピンポイントで効率よく発見するスキルを身につけるにはどうすればいいのでしょうか?

まずは、

1)小前提たる自社(所属企業)の活動モデルの理解

です。

次に、

2)企業活動と法令体系との整理・統合

を行うことです。

そして、

3)企業の活動モデルと「法令違反リスク」のマッピング(ハザードマップの作成)

を行い、リスクの発生ポイント(ホットスポット)を把握しておくことが必要になります。

それだけでは、不十分です。

法務担当者だけが、リスクをわかっていて、一生懸命、将来の危険を喧伝しても、聞く相手が同じ理解力・リテラシー・危険感受性がないと、

「トロイのカサンドラ王女の予言(パリスがヘレネーを誘拐してきたときも、トロイアの木馬をイリオス市民が市内に運び込もうとしたときも、これらが破滅につながることを予言して抗議したが、誰も信じなかった)」

と同じく、無意味であり、無価値であり、結局リスクが実現して、企業が崩壊してしまいますから。

そうならないためには、企業全体として、なかんずく、経営陣において、

5)“常識”に基づく経営を志向(「常識とは、社会人になるまでに身につけた偏見のコレクションである」)から脱して、 “法律”に基づく経営を志向する

6)法律は、常識とは無関係に、特に、経済人・企業人のバイアスの塊である「経済常識」 「経営常識」とむしろ対立する形で作られ、遵守を強制される、ということを理解する

7)「自分の常識なり感覚なりを信じる経営」「迷ったら、横をみて(同業者の常識と平仄をあわせる)、後ろを振り返る(これまでやってきたことを踏襲すれば大丈夫と楽観バイアスに依拠する)経営」が一番ヤヴァイ、と気づく

8)「危険を感じられない。というか、そもそも不安にすら感じない」という事態の危険性に陥りがちな自分や周囲を戒める

9)法令違反リスクで、危険を感じる場面というのは、「崖から落ちて、海に着水する直前(=手遅れ)」であるが、たいていの経営陣は、このような精神状態にあり、法務担当者としては、早めに、「刺さる」ようなプレゼンで、経営陣に危険を正しく、早く、効果的に伝える

ことが肝要となります。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】

✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所