通常の友好的M&Aに関しては、対象企業のトップとの間で、NDAを締結し、主として、M&A後の意思決定の仕組みをどのように確保するか、税務上のデメリットをどのように排除するか等という観点から、多様なM&A取引形態のうちどれを選択すべきか、が決定されます。

このようなM&A取引の構築に際しては、公認会計士・税理士の意見を得るほか、独占禁止法上の企業結合規制にも配慮してM&Aを進める必要もあり、一口にM&Aと言ってもクリアすべき法的障害やその他の課題は極めて多く、この点が

「企業法務の総合芸術」

などといわれる所以となっています。

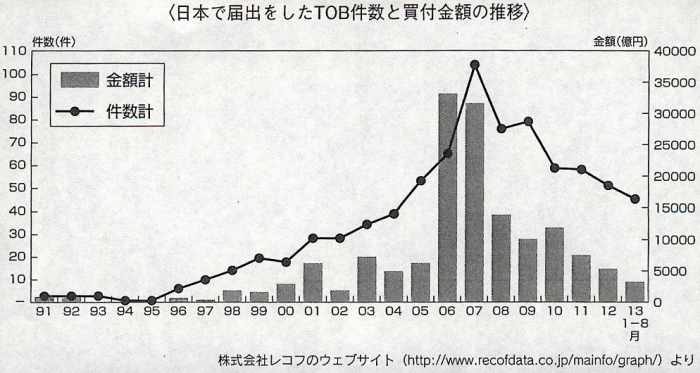

株式公開買付け(TOB:Takeover Bid)とは、ある企業の株式に関して、一定数を超える量を取得したい場合、新聞等へ公告することを通じて

「買付けの目的、価格、予定株数、買付期間」

などを明らかにすることで、不特定多数の株主から市場外で一挙に株式を取得する方法です。

TOBは、敵対的買収の実施方法として用いられる場合が有名です。

最近では、上場メリットが減少したことなどを理由として、MBO(経営陣による自社の買収)を実施する際の株式買付け方法としてTOBが用いられる事例が増加しています。

このようなTOBは、市場に存在する株式を、市場外で一定の価格で購入するため、株価の上昇を招くおそれが小さく、資金計画が立てやすいという利点があります。

また、買付株数が予定株数に達しなかった場合に買付けを全てキャンセルできるので、買付け失敗のリスクを負わないこともTOBのメリットとして挙げられます。

他方、TOBを敵対的買収の手段として用いる場合においては、文字通り

「公開」

して株式を買い付けるので、秘密裡に対象企業の株を買い占める戦法が封じられることになります(一定割合の株式を買い付けるには、金融商品取引法上、TOBによるべきことが義務づけられています)。

また、敵対的TOBを行う際には、買収を仕掛けていることが明らかになってしまい、買収を仕掛けられた企業や他の投資家に防戦の機会を与えてしまうといったこともTOBに内在するデメリットといえます。

実際、これまでの敵対的TOBの例をみると、買収対象企業がいきなり配当を増額するなどという策を採ったためにTOBへの応募が少なくTOBが成立しなかった例(スティール・パートナーズ対ユシロ化学、スティール・パートナーズ対ソトー)や、ホワイトナイトが出現することで失敗した例(夢真対日本技術開発、 ドン・キホーテ対オリジン東秀、王子製紙対北越製紙等)など、防衛側が様々なカウンターアクションを発動したことが奏功して、攻撃のほとんどが失敗に終わる結果となっています。

運営管理コード:CLBP548TO549

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】

✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:

✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所